Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land von 1973 - heute

1983- Streitigkeiten zwischen Leiningen und Hanau Lichtenberg

Streitigkeiten zwischen Leiningen und Hanau-Lichtenberg

um Thaleischweiler und Höheinöd

Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land 1983 -Von Christian Gortner

_______________________ Im Jahre 1827 erscheint die Bezeichnung „Unterdorf" in einer Anzeige über eine Zwangsversteigerung. Darin heißt es: „Ein einstöckiges Wohnhaus, danebst eine Scheuer, Stallung, Hofgering, Garten und Acker, so wie sich das ganze zu Thaleischweiler, im Unterdorfe gelegen, vorfindet ... (Beilage zum Intelligenz-Blatt des Rheinkreises Nr. 194 vom 12. Dez. 1827 Seite 1173). ________________________________ das „Oberdorf" bei der Grafschaft Saarbrücken verblieb. Seit dieser Zeit waren beide Orte zweiherrisch und bildeten eine Gemeinschaft (Kondominium)2). II.

Das „Oberdorf" kam um das Jahr 1220 (vielleicht auch schon etwas früher) durch den Saarbrücker und späteren leiningischen Grafen Friedrich II. an die Grafschaft Leiningen, bei der es bis zur Besetzung der Pfalz durch die Franzosen im Jahre 1794 verblieb, wenn auch die Zugehörigkeit innerhalb der verschiedenen leiningischen Linien wechselte.

Das ,,Unterdorf" fiel anläßlich der Teilung der Grafschaft Zweibrücken im Jahre 1295 mit dem Amt Lemberg an die Grafschaft Zweibrücken-Bitsch und beim Aussterben dieser Linie im Jahre 1570 an die Grafschaft Hanau-Lichtenberg.

Nach dem 30jährigen Krieg war Thaleischweiler vollkommen zerstört. Die meisten Einwohner waren gestorben oder getötet und der Rest war geflohen. Nach dem Frieden im Jahre 1648 kamen wieder einige Bauern zurück. Sie erhielten von beiden Herrschaften Hofstätten, Felder und Wiesen gegen eine Grundabgabe zu ihrem Eigentum. Die Überlassung geschah in 14 Losen, wodurch sich in Thaleischweiler eine Losmannschaft bildete. Die Wilderungen, welche den beiden Herrschaften gemeinsam gehörten und 573 Morgen betrugen, wurden an die Losbauern und zum Teil an die Beisassen alle fünf oder sechs Jahre unentgeltlich verteilt. Leiningen besaß in Thaleischweiler außerdem ein Privateigentum, das sogenannte Buchholz, welches 250 Morgen Wilderungen und 100 Morgen Wald umfaßte. Hanau-Lichtenberg besaß in Thaleischweiler kein Privateigentum.

In Höheinöd, das ebenfalls beiden Herrschaften gemeinschaftlich gehörte, gab es keine Losbauern. Hier erhielten die Bauern nach dem 30jährigen Krieg Höfe, Felder und Wiesen gegen einen jährlichen Grundzins zu Eigentum. Die Wilderungen wurden ihnen von Zeit zu Zeit überlassen. Dies erfolgte immer von drei zu drei Jahren für eine jährliche Abgabe, welche das Landrecht oder der Scheft genannt wurde. Für den gesäuberten Morgen Landes betrug er einen Sester und für das ungesäuberte Land je Morgen und je nach Güte 10-12 Malter Weidhaber.

Beide Herrschaften besaßen in Höheinöd Privateigentum, und zwar Leiningen 250 Morgen Wilderungen und 70 Morgen Wald, während Hanau-Lichtenberg hier über 1059 Morgen Wilderungen und 792 Morgen Wald verfügte.

Obwohl die beiden Orte schon seit über vier Jahrhunderten eine Gemeinschaft bildeten, waren sie in ihrer inneren Struktur doch sehr verschieden. Trotzdem hatten die Einwohner beider Orte auch etwas Gemeinsames. Dies war ein altes überliefertes Recht, das ihnen erlaubte, die Herrschaft, die sie haben wollten, selbst zu wählen. Dieser hatten sie dann auch die Abgaben zu entrichten. Die beiden Herrschaften versuchten natürlich, die Untertanen an sich zu ziehen und wachten eifersüchtig darüber, daß keine Übertritte erfolgten. Als ein geeignetes Mittel hierzu erwiesen sich die Wilderungen, die man nur an die eigenen Untertanen vergab.

In diesen absonderlichen Verhältnissen lag natürlich der Keim für die seit langer Zeit bestehenden Spannungen zwischen den beiden Herrschaften einerseits und den Herrschaften und den Untertanen andererseits. Hinzu kamen noch die andauernden Grenzstreitigkeiten, die zum größten Teil ihren Ursprung in den oft sehr mangelhaften Grenzbeschreibungen hatten. Während man diese Unstimmigkeiten meistens durch Grenzbegehungen und Berichtigungen gütlich aus der Welt schaffen konnte, waren die Zerwürfnisse, die sich aus den verschiedenartigen und oftmals verworrenen Verhältnissen innerhalb der Gemeinschaft ergaben, tieferer Natur und beschworen je nach Lage der Dinge einen mehr oder minder lang anhaltenden Dauerzustand herauf. Ein solches Ereignis trat im Jahre 1766 ein.

2) Die Teilung hatte auch in Höheinöd stattgefunden.

Im Jahre 1736 war die Grafschaft Hanau-Lichtenberg nach dem Tod des letzten hanau-lichtenbergischen Grafen an dessen Schwiegersohn, den Landgrafen Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt übergegangen. Nach der Volljährigkeit seines Sohnes, des Erbprinzen und späteren Landgrafen Ludwig IX., übertrug er diesem im Jahre 1741 die Verwaltung der Grafschaft. Dieser nahm seinen Sitz in Pirmasens, das er 1763 zur Stadt erhob. Die Verwaltung der Grafschaft blieb auf Wunsch des letzten hanauischen Grafen weiterhin in Buchsweiler (Elsaß). Der Landgraf hatte seinen Untertanen in Thaleischweiler verschiedene Vergünstigungen eingeräumt'). Er ließ den Amtstag in Thaleischweiler abhalten und ersparte ihnen somit den Weg nach Pirmasens. Im Gegensatz hierzu mußten sich die leiningischen Untertanen nach Herschberg, dem Sitz des leiningischen Amtmannes begeben. Weiterhin waren die hanauischen Bauern von den Fronden befreit, während die leiningischen vor lauter Fronen nicht ein noch aus wußten. Außerdem wurden verschiedene Abgaben erlassen. Das Holz für den Bau von Stegen und Brücken aus den herrschaftlichen Wäldern wurde unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für Brenn- und Bauholz wurde nur eine kleine Abgabe erhoben. Als besondere Vergünstigung waren die hanauischen Untertanen von Thaleischweiler vom Militärdienst befreit.

Ob der Landgraf dadurch nur das Wohl seiner Untertanen im Auge hatte oder ob er damit die leiningischen zu einem Übertritt in seine Grafschaft bewegen wollte, ist nicht bekannt. Jedenfalls machten die Vergünstigungen und die bis jetzt in diesem Maß noch nicht gekannten Erleichterungen und Freiheiten auf die leiningischen Untertanen einen sehr großen Eindruck und verfehlten natürlich ihre Wirkung nicht, zumal sie durch das tägliche Zusammenleben mit den „Hanaufischen" immer wieder an ihr bitteres Los erinnert wurden. Wer wollte es ihnen verübeln, wenn sie insgeheim den Wunsch hegten, in die Grafschaft Hanau-Lichtenberg überzuwechseln, sobald sich hierzu eine Gelegenheit bot und von ihrem alten Recht der freien Herrschaftswahl Gebrauch zu machen.

Als im Jahre 1766 ihr bisheriger Landesherr Graf Christian Karl Reinhart von Leiningen-Heidesheim starb, sahen sie die Gelegenheit gekommen, ihre mißliche Lage zu beenden und den Wechsel vorzunehmen. Dies war vor dem Tode ihres Landesherrn nicht möglich gewesen, da sie diesem bei seinem Regierungsantritt gehuldigt, das heißt den Treueid geleistet hatten. Nach seinem Tod waren sie daran nicht mehr gebunden. Sie schickten daher eine Abordnung nach Pirmasens zum Landgrafen, klagten diesem ihre Not und baten ihn, sie in seine Grafschaft aufzunehmen. „Sie würden es als ihr größtes Glück ansehen, wenn sie Fürstlicher Durchlaucht demnächst als ihrem Landesherrn huldigen und ihn untertänigst verehren könnten." Weiterhin baten sie, in den Abgaben den hanauischen Untertanen gleichgestellt zu werden, was ja schließlich der Anlaß und der eigentliche Sinn und Zweck ihrer Vorsprache war.

3) Diese Vergünstigungen scheinen nur die Einwohner von Thaleischweiler genossen zu haben; denn noch im Jahre 1787 reichten die hanauischen Untertanen von Höheinöd ein Gesuch ein, mit der Bitte, in den herrschaftlichen Abgaben denen von Thaleischweiler gleichgesetzt zu werden und 1790 baten sie, wegen Loskaufs von den Milizen sowie den herrschaflichen Abgaben und Belastungen mit den Thaleischweiler Untertanen gleichgehalten zu werden. (Landes-Archiv Speyer, C 20 Nr. 627 und 795)

Vielleicht hatte der Landgraf mit einem solchen Schritt gerechnet und freute sich, jetzt die Früchte seiner Großzügigkeit ernten zu können. Jedenfalls stand er der ihm vorgetragenen Bitte sehr wohlwollend gegenüber und ließ die Vorbereitungen für eine Besitzergreifung des leiningischen Teils der Gemeinschaft treffen. Die Regierung in Buchsweiler bekam Kenntnis von den Absichten des Landgrafen und schaltete sich sofort in die Angelegenheit ein. Sie gab zu bedenken, daß man nicht das mindeste Recht zur Besitzergreifung in den beiden gemeinschaftlichen Orten Thaleischweiler und Höheinöd habe, da beide schon seit Jahrhunderten in ununterbrochener Folge gemeinschaftlich gewesen, und dieser Zustand seit urdenklichen Zeiten bestünde. Die Wünsche der leiningischen Untertanen seien nicht begründet und ihr Ansinnen daher abzulehnen.

Da der Landgraf kurz nach der Vorsprache der leiningischen Abordnung eine Reise nach Wien angetreten hatte und deshalb die Einwendungen seiner Regierung nicht erfuhr, gab Regierungsrat Hopfenblatt in Pirmasens an seiner Stelle den leiningischen Untertanen die Anweisung, keiner anderen Herrschaft zu huldigen, bevor Pirmasens davon unterrichtet war. Nun hatte er allerdings in ein Wespennest gestochen. Graf Friedrich Theodor Ludwig von Leiningen-Heidesheim-Guntersblum4), der den leiningischen Teil der Gemeinschaft übernehmen wollte, erboste sich über die Einmischung in leiningische Staatsangelegenheiten. Er ließ schärfsten Widerspruch erheben und erklärte das Huldigungsverbot für null und nichtig. Notfalls werde er die Huldigung erzwingen.

Damit waren die Beziehungen zwischen beiden Herrschaften auf dem Siedepunkt angelangt und schienen unweigerlich einer Krise zuzustreben. Reg.-Rat Hopfenblatt, der nicht nur im guten Glauben, sondern auch im Sinne des Landgrafen gehandelt hatte, erkannte nun, zu welchen Folgen sich die Streitigkeiten ausweiten könnten. Dafür konnte und wollte er keine Verantwortung übernehmen. Er fuhr daher schleunigst mit den Akten zur Landgräfin nach Darmstadt, der der Landgraf während seiner Abwesenheit die Regierungsgeschäfte übertragen hatte. Nachdem sie von den Vorgängen und dem Sachverhalt Kenntnis genommen hatte, erkannte sie sofort, daß man den Bogen überspannt und über das Ziel hinausgeschossen war. Sie verfügte, daß die Besitzergreifung in dem leiningischen Teil der Gemeinschaft Thaleischweiler-Höheinöd zu unterbleiben habe und daß die Huldigung durch den Grafen von Leiningen vorgenommen werden könne.

Damit war die Angelegenheit für Darmstadt und Pirmasens erledigt, aber nicht für den Grafen von Leiningen. Dieser konnte den Groll über den versuchten Eingriff in seine angestammten Rechte nicht verwinden und erst recht nicht so schnell vergessen. Deshalb versuchte er, den Landgrafen zu ärgern und zu hänseln, wo und wann immer er nur konnte. So ließ er das in der Giebelter Halde für die hanauischen Untertanen geschlagene ,Holz aufladen und abfahren. Dafür rächte sich der Landgraf, indem er in den leiningischen Waldungen die gleiche Menge Holz schlagen und abfahren ließ. Nun verweigerte der Leininger die Auslieferung der von Pirmasens in das Amt Herschberg geflohenen Soldaten, was nun den Landgrafen wieder aufs höchste erboste.

4) Die Linie Leiningen-Heidesheim war mit Graf Christian Karl Reinhart im Jahre 1766 ausgestorben. Die Gemeinschaft Thaleischweiler-Höheinöd fiel nun an die Linie Leiningen-Heidesheim-Guntersblum. Letztere starb kurze Zeit danach im Jahre 1774 ebenfalls aus, so daß der leiningische Teil der Gemeinschaft an die Linie Leiningen-Dachsburg-Hartenburg zurüclel. Der letzte Graf der Linie Guntersblum Friedrich Theodor Ludwig verfiel dem Irrsinn, so daß die Grafschaft seit 1770 unter der Verwaltung des Grafen Karl Friedrich Wilhelm von der Dachsburg-Hartenburger Linie stand.

III.

Allmählich kamen die beiden Herrschaften doch zu der Erkenntnis, daß man den ewigen Spannungen und Streitereien ein Ende machen sollte. Dies war aber nur zu erreichen, wenn man das Übel an der Wurzel packte und eine Änderung der innerhalb der Gemeinschaft bestehenden komplizierten Verhältnisse herbeiführte. So kam im Jahre 1790 ein Vergleich zustande, nach welchem nicht nur die gemeinschaftlichen Ländereien, sondern auch die Untertanen unter beide Herrschaften aufgeteilt werden sollten. Damit wurde das jahrhunderte alte Recht der Einwohner, sich ihre Herrschaft selbst wählen zu können, ausgelöscht.

Im Jahre 1791 wurden zunächst einmal die gemeinschaftlichen Wilderungen und Wälder in Höheinöd geteilt. Die Leininger hatten bereits ihren Anteil an Sickingen vertauscht. Um nicht dieselben Streitigkeiten wie mit Leiningen heraufzubeschwören, vereinbarten Hanau-Lichtenberg und Sickingen, den bisher gemeinsamen Bann zu teilen und im Ort Höheinöd eine Grenzlinie zwischen den Untertanen festzulegen. Die Teilung des Bannes wurde noch im Jahr 1791 durchgeführt, wie die beiden an der Gemarkungsgrenze in der „Fürst" mit der Jahrszahl 1791 versehenen Gemarkungssteine beweisen. Zu einer Grenzziehung im Ort ist es allerdings infolge der politischen und militärischen Ereignisse nicht mehr gekommen. Das gleiche Schicksal war dem Vorhaben in Thaleischweiler beschieden; denn 1792 begann bereits die Besetzung der Pfalz durch die Franzosen. Die leiningischen Grafen mußten über den Rhein flüchten, die spätere französische Verwaltung hob alle früheren Vergleiche und Verträge auf und erklärte das Land als Nationaleigentum, das die französische Domänenverwaltung verpachtete.

Als die französische Herrschaft gegen Ende des Jahres 1813 ins Wanken geriet, teilten die Losmannschaften in Thaleischweiler unter Ausschluß der übrigen Einwohner nicht allein das gemeinschaftliche, sondern auch das privat leiningische Wilderungsland auf, ohne daß eine Obrigkeit mitgewirkt oder eine Vermessung stattgefunden hätte. Die einzelnen Anteile wurden 1819 in ein eigens errichtetes Sektionsbuch aufgenommen. Erst im Jahre 1824 wurden die Anteile durch höhere Entschließung mit den inzwischen eingetretenen Änderungen durch legale Urkunden bestätigt. Während in Thaleischweiler nur die Losbauern Nutznießer der Aufteilung waren, ging es in Höheinöd wesentlich gerechter zu. Dort wurde nach einer Verfügung der Königlich Bayerischen Regierung') vom 17. 4. 1820 das Wilderungsland zu gleichen Teilen unter die Einwohner verteilt, wofür sie einen mäßigen, ablösbaren Grundzins für den Morgen zu entrichten hatten.

Auf diese Weise waren die Wilderungen in den Besitz der Einwohner übergegangen. Ein seit Jahrhunderten bestehender, aus dem Feudalsystem des Mittelalters hervorgegangener und nicht gerade idealer Zustand war damit beseitigt. Gleichzeitig wurde auch die über sechs Jahrhunderte bestandene Gemeinschaft der beiden Orte Thaleischweiler und Höheinöd beendet.

5) Die Pfalz war durch den 2. Wiener Frieden im Jahre 1815 an Bayern gefallen Quellen:

Landes-Archiv Speyer, Urkunden und Akten der Grafschaft Hanau-Lichtenberg

Häberle Daniel: Das Reichsland bei Kaiserslautern

Pöhlmann Karl: Geschichte der Grafen von Zweibrücken aus der Zweibrücker Linie

Pirmasenser Geschichtsblätter, Jahrgang 2 vom 30. 11. 1937 Intelligenzblatt des Rheinkreises Nr. 71 vom 17. 3. 1825 Seite 316 und Nr. 72 vom 18. 3. 1825 Seite 318/319

Thaleischweiler und Höheinöd waren usprünglich Teil des Reichslandes um Kaiserslautern. Beide Orte hatten eine gemeinsame Gemarkung und kamen offensichtlich als Lehen an die Grafen von Saarbrücken, deren Besitzungen bis in unsere Gegend reichten und die darüber hinaus auch in der Vorderpfalz begütert waren (Landeck, Klingenmünster, Bergzabern, Worms u. a. m.).

Als Graf Simon I. von Saarbrücken im Jahre 1182 gestorben war, wurde er von seinen beiden Söhnen Simon und Heinrich beerbt. Diese teilten die Grafschaft um das Jahr 1185, wobei Heinrich im wesentlichen den östlichen Teil um Zweibrücken und die Hälfte der Besitzungen in der Vorderpfalz erhielt. Er nahm seinen Sitz in der Burg von Zweibrücken und nannte sich nun Heinrich 1., Graf von Zweibrücken.

Offensichtlich teilten die beiden Brüder bei dieser Gelegenheit auch das Lehen Thaleischweiler-Höheinöd. Der niedere Teil von Thaleischweiler, das im Volksmund heute noch so genannte „Unterdorf" 1), fiel an die Grafschaft Zweibrücken, während

2002- Die Rossellmühle

Die Rosselmühle:

Das lebende Mühlen-Museum im Wallhalbtal

Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land 2002

Adolf Luxembourger und Karl Ritter umgeben vom silbernen Mehlstaub

Von Willi Hack

Die Rosselmühle im Wallhalber Mühlental ist das „lebende Mühlen-Museum" in der Wanderlandschaft des Naturschutzgebietes Schauerbach- und Wallhalbtal. Wer einmal am Wehr der Mühle saß, das Rauschen des Wassers wie einen melodischen Gesang hörte, beobachtete wie sich das Mühlrad im Gleichklang mit der Wasserkraft der Natur drehte, der verspürte einen letzten Hauch von Mühlenromantik am ältesten Mühlengut des Tales.

Wer dann noch etwas über die letzten Berufsgeheimnisse und Lebensgewohnheiten eines der ältesten Handwerksberufe der Menschheit erfahren möchte, der muss Adolf und Angela Luxembourger zuhören. Bei jedem Wort der Müllersleute wird deutlich, dass für sie dieser Beruf weit mehr als ein Lebensinhalt wurde. Sie sind mit der Mühlengeschichte des Wallhalbtales zutiefst verwurzelt. Das spüren auch die Touristen, die in großer Zahl alljährlich diese „Perle" am Mühlenwanderweg besichtigen. Da wo einst die Mehlsäcke aufgereiht standen, da lauschen heute die Urlauber den Erläuterungen der Mühlenbesitzer, um zu erfahren, was eine Mahlmühle für die Bewohner einer Region einmal bedeutete.

Eine Kostbarkeit, der Franzose aus der Champagne

Seit der Zeit, in der die Menschheit vom streunenden Jägerdasein zur Sesshaftigkeit und zum Ackerbau und damit auch zum Getreideanbau überging, machte man sich Gedanken, wie man die Körnerfrüchte auf die rationellste Weise zerkleinern könnte, um sie als Mehl zu genießen, denn dies war der Schlüssel, um das wichtigste Grundnahrungsmittel des Menschen, nämlich Brot, backen zu können. Unsere Vorfahren benötigten einst 200 Kilogramm Brot im Jahr. Heute liegt der Verbrauch noch knapp über 60 Kilogramm und sinkt weiter,

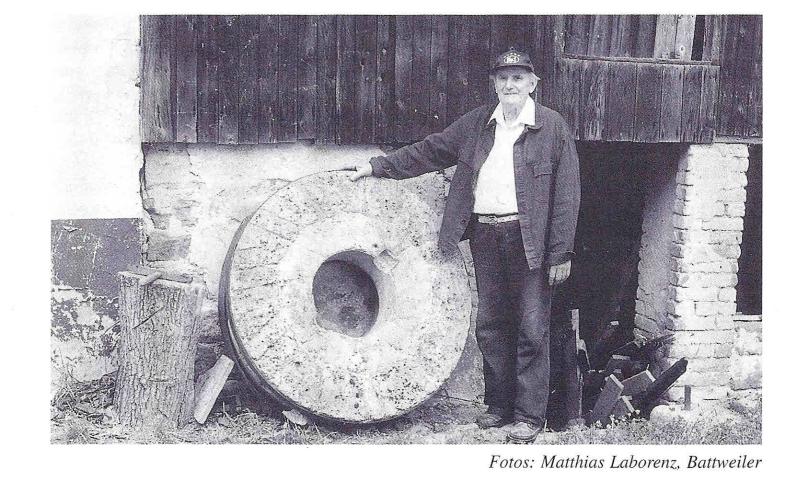

Die Beschaffung geeigneter Mühlsteine war für das gute Funktionieren einer Mühle von entscheidender Bedeutung. Zu Beginn benutzte man Sandsteine aus der Umgebung, die nach Möglichkeit eine feste Oberfläche haben sollten. Dadurch wollte man die Verunreinigung des Mehls durch Sandkörner unterbinden. Der am Eingang der Rosselmühle stehende ausgediente Mahlstein ist ein wertvolles Objekt aus der Champagne. Dieser sogenannte „Franzose" war ein teurer Stein, da er eine Lebensdauer von nahezu 70 Jahren hatte und die Reinheit des Mehles garantierte. Eine Kunst für sich war und ist das Schärfen dieser Steine. Darunter versteht man das Einhauen von tiefen und flachen Rillen in die Mahlflächen. Der Müller musste auch diese Handarbeit beherrschen, wenn er die Qualität seines Mehles halten wollte.

Schönes weißes Mehl zu mahlen, das war die Spezialität von Adolf Luxembourger, der schon mit 16 Jahren Mühlenbesitzer wurde. Seine Großmutter vererbte ihm eine Mühle in Niedaltdorf an der deutsch-französischen Grenze. Drei Tage nach Kriegsausbruch wurde das Mühlengut jedoch niedergebrannt und Adolf Luxembourger musste sich eine neue Arbeit suchen, da er keine Entschädigung für den Verlust erhielt. Die Liebe verschlug ihn in die Pfalz und schließlich auf die Rosselmühle. Er heiratete kurz nach der Währungsreform Angela Huber, die vor rund 80 Jahren das Licht der Welt auf der Rosselmühle erblickte. 1875 hat Peter Huber aus Maßweiler und seine Ehefrau Charlotte Nohr aus Riedelberg, der Großvater der jetzt noch in der Mühle lebenden Enkelin, die Mühle ersteigert. Ab 1905 wurde die Mühle von den Eltern Michael und Theresia Huber bewirtschaftet. Die Müllersfrau brachte acht Kinder zur Welt, aber nur ein Sohn und die jüngste Tochter überlebten die schwierigen Kindheitstage in der Einsamkeit des Tales, wo eine ärztliche Versorgung fast unbekannt war. Nur wenige Tage vor Weihnachten wurde die heutige Mühlenbesitzerin von Pfarrer Poth aus Maßweiler auf dem Mühlengut getauft.

Arbeitslosigkeit und Geldentwertung waren das traurige Kapitel der ersten Kinderjahre. Noch genau erinnert sich die Müllerin an die Worte ihres Vaters, dass er 1923 zwei schlachtreife Ochsen verkauft habe, deren Erlös nicht mehr reichte, um die Hefe beim Kaufmann in Thaleischweiler zu bezahlen. Um die Jahre 1938 bis 1940 kostete ein Zentner Getreide elf Reichsmark und genau so viel kostete ein Paar Schuhe beim Schuster. Heute kosten Schuhe in vergleichbarer Qualität der damaligen Zeit 125 Mark. Der Bauer erhält für den Zentner Getreide nur noch rund zwölf Mark, berichtet Müllermeister Luxembourger nachdenklich. Ein Brot mit einem Gewicht von sechs Pfund kostete 95 Pfennig. Brachte die Bäuerin ihr Mehl zum Bäcker und ließ dann das Brot nur backen, so zahlte sie einen Backlohn von 24 Pfennig, erinnert sich Karl Ritter von der Wallhalber Mühle.

Es gehörte in diesen Kriegsjahren zur Normalität, dass der Backofen oft voller Lohnbackware war. Das Pfund Mehl kostete damals 20 bis 22 Pfennig. Ein Pfund Zucker, wenn es überhaupt welchen gab, musste mit 30 Pfennig bezahlt werden. Das Wassergeld für eine fünfköpfige Familie betrug im Jahr sieben Reichsmark, erzählt der frühere Einnehmer Gustav Kiefer aus Wallhalben. Für ein Glas Bier von 0,3 Liter verlangte der Wirt 23 Pfennig und das Glas Wein war mit 50 Pfennig bezahlt.

Wahre Knochenarbeit statt Mühlenromantik

„Was das Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Wallhalben heute mit dem Wort Mühlenromantik in seinen Prospekten zu einem touristischen Magneten entwickelt hat, das war für meine Urgroßväter und mich als Sohn einer alten Müllersfamilie schwerste Knochenarbeit", erzählt Karl Ritter von der Wallhalber Mühle. Nichts hätte man damals bei einer knarrenden, wackelnden und äch- zenden Mühle mit dem Wort Mühlenromantik in Verbindung gebracht. Tag und Nacht habe sich das Mühlrad gedreht und einen so

nicht selten noch im verdienten Schlaf gestört. Schließlich wohnte man noch in der Mühle, wo sich der schwere Gang des Mühlrades über das Fachwerk in alle Räume des Hauses übertrug. Also von Mühlenromantik keine Spur, meint der Bäcker- und

Müllermeister im Blick zurück.

Anders war es bei der Rosselmühle, wo das Mühlengebäude ab 1838 für sich allein am Bachlauf steht. Aber auch dort war der

Tagesrhythmus des Müllers eine Schufterei. Angezogen auf Stühlen hat der Müller die Nacht beim Mahlwerk geschlafen oder

besser nur geruht. Sein Auftrag war rund 1 um die Uhr zu mahlen, denn dem Mühlrad

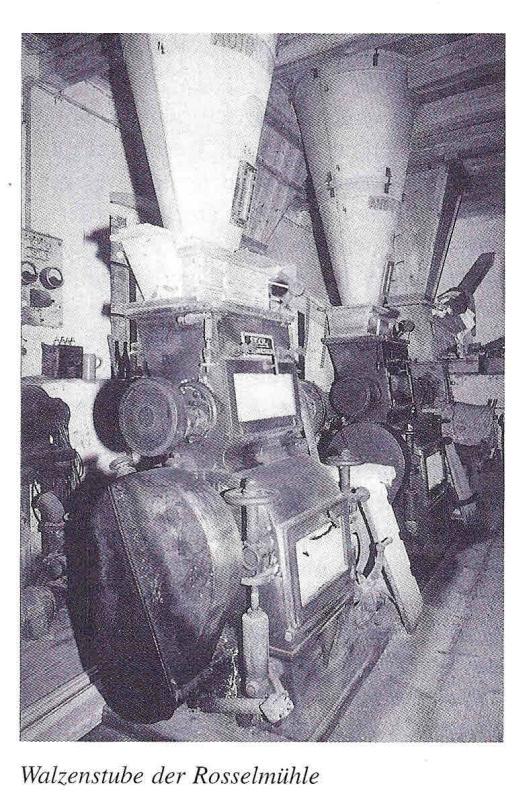

durfte keine Rast gegönnt werden, da sonst Walzenstube der Rosselmühle

der Bedarf der Mahlgäste nicht gedeckt werden konnte, berichtet die Müllerin. Sie wachte oft selbst mit, damit der Ehemann zumindest einige Stunden Schlaf hatte. In der sogenannten schlechten Zeit mahlten die Müller auch an den Sonntagen, was nicht ungefährlich war. Aber nur so konnte auch noch Mehl für die armen und bettelnden Leute bereitgehalten werden. So mancher Müller wurde schwer bestraft oder die Mühle gar geschlossen, wenn ihn das strenge Auge des Gesetzes überführte. Die Kontrolleure stellten durch die Veraschung fest, ob das Getreide so ausgemahlen wurde wie es vorgegeben war. Um bei Kontrollen nicht aufzufallen, hatte sein alter Meister immer zwei Säcke Mehl vorrätig, die genau nach der Norm gemahlen waren, die dann auch für die Entnahme der Proben dienten, erzählt Luxembourger. Es scheint, dass er diese Müllerlist nicht vergessen hat, was aber nicht zum Nachteil der Mahlgäste war.

Bei der Rosselmühle ließen die Bewohner von Maßweiler, Thaleischweiler, Höhfröschen, Herschberg, Gersbach und Reifenberg mahlen. Die Reifenberger lieferten den besten Weizen, was wohl mit dem schweren Lehmboden der Sickinger Höhe zusammenhänge. Die Korngröße stimmte dort, um ein gutes Mehl zu mahlen. An der Rosselmühle dreht sich das Wasserrad sechs Mal in der Minute und erbringt eine Leistung von 14 PS. Zur Wallhalber Mühle kamen die Mähler aus Harsberg, Zeselberg, Weselberg, Schmitshausen, Wallhalben, Saalstadt und Oberhausen. Bei der Wallhalber Mühle wurden in 24 Stunden 20 Zentner Getreide zu rund 15 Zentnern Brotmehl und 41/z Zentnern Kleie im Lohn vermahlen. Zur Mühle gehörte zeitweise eine Ölmühle, in der Raps und Kohl geschlagen wurden. Diese Ölmühle wurde von einem zweiten Mühlrad angetrieben. Das Wasser des zwei Kilometer langen Mühlgrabens aus dem Arnbachtal lieferte die notwendige Antriebskraft. Das Gefälle von 1,5 Metern reichte bei gutem Wasser, um mit dem 5,5 Meter hohen Wasserrad aus altem Eichenholz, die drei schweren Mühlsteine des Schäl-, Schrot- und Mahlganges zu drehen.

Die Müller spürten den Niedergang der Wirtschaft

Die Müller spürten schon früh, dass sich Hitler bei der Kriegsführung übernommen hatte. Die Grenze der Getreideausmahlung wurde nämlich auf 75 Prozent hochgesetzt, erinnert sich der Rosselmüller. Somit musste aus einem Zentner Getreide 70 Pfund Mehl und 25 Pfund Kleie herausgeholt werden. Die restlichen fünf Pfund waren Verlust durch Reinigung und Mahlen. Nach dem Krieg, als es noch mehr hungrige Bewohner gab, wurde es noch schlimmer, denn das Getreide musste sogar bis 96 Prozent ausgemahlen werden. Dies hatte zur Folge, dass keine Kleie mehr abgelassen wurde. Die Ernährung zu sichern war viel wichtiger geworden als schönes weißes'Mehl. Mehl in dieser Güte war weder für Kuchen noch zum Backen von Brot wirklich geeignet. Zum Kuchenbacken wurde Mehl sogar mit gekochten Grumbeeren vermischt, was den Kuchen wieder genießbar machte. Es waren schlimme Zeiten für die Müller, die ihr Handwerk gewissenhaft erlernt hatten, um Mehl von hoher Güte zu liefern.

Nach ihrer Neuerbauung um 1720 wurde die Rosselmühle auch Eselsmühle genannt. Es ist überliefert, dass nicht immer nur Mehl gemahlen wurde. Die Mühle war über einen längeren Zeitraum Knochenmühle und Hanfreibe. Bei diesem Mahlvorgang hat die Knochenstampfe den für die Landwirtschaft wertvollen Dünger, das Knochenmehl erzeugt. Nachdem die chemische Industrie den Markt mit Kunstdünger fast überschwemmte, wurde die Knochenmühle stillgelegt. Solange die Landwirtschaft der Sickinger Höhe zur Gewinnung deutscher Leinwand reichlich Hanf und Flachs pflanzen durfte, hatte die Hanfreibe vom Herbst bis in den Winter keinen Stillstand. Als nach und nach die großen Spinnereien und Webereien ausländischen Hanf und Flachs verarbeiteten, hatte auch für die Hanfreibe die letzte Stunde geschlagen. Die Mühlen gingen über Jahrhunderte mit der Entwicklung und dem menschlichen Bedarf. Mit der Nutzung moderner und viel leistungsstärkeren Energiequellen waren die Wassermühlen nicht mehr konkurrenzfähig.

Die Mühlen als Geldquelle des Herzogs

Viele Mühlen gab es im Herzogtum Zweibrücken, was dem Landesherren eine schöne Summe an Abgaben einbrachte. Der tatkräftige, von den Ideen des Merkantilismus beeinflusste Herzog Christian IV. von Pfalz Zweibrücken erließ 1743 ein Edikt, nach dem alle im Fürstentum vorhandenen Mühlen und „Wassergebäude" aufzunehmen wären. Eine Zählung ergab 56 Mahlmühlen, 15 Ohligmühlen, 8 Lohmühlen, 7 Sägemühlen, 4 Walkmühlen, eine Schleifmühle, eine Pulvermühle, eine Papiermühle, eine Achatmühle und eine Hammerschmiede.

Mit Adolf Luxembourger von der Rosselmühle, der in Kaiserslautern den Meisterbrief des Müllers ablegte, wird der Beruf des handwerklichen Müllers in der Pfalz aussterben. Schon vor 100 Jahren hat das Mühlensterben in der Pfalz seinen Anfang genommen. Mehlfabriken sind entstanden, die mit modernster Technik arbeiten und den Kleinstmühlen, die die Wasserkraft nutzten, die Lebensader abschnitten. Darum kann man gut verstehen, wenn der Müller im Wallhalbtal wehmütig wird, da die Zeiten vorbei sind, wo silbern der Mehlstaub in der Mühle lag. Einen ehrenhaften Beruf übten die Müller aus, weil sie das lebendige Korn zur kostbaren Speise umwandelten.

Quellen

Informationsschrift, Der Mühlenweg durchs Wallhalbtal; Heimatbuch der Verbandsgemeinde Wallhalben 1994; Erzählungen der Mühlenbesitzer.

2002- Die Bahnhofsanlage Pirmasens Nord

Die Bahnhofsanlage Pirmasens Nord

Heimatkalender 2002

Von Dr.Martin Wenz, Niedersächsiches Landesamt für Denkmalpflege

siehe auch: Bahnhof Biebermühle

Der Eisenbahnanschluß von Pirmasens

Die Entstehungsgeschichte der Eisenbahnstrecken nach Pirmasens ist durch die verdienstvolle Arbeit von Heinz Sturm über die Pfälzischen Eisenbahnen (vgl. Anhang) umfassend dargestellt.

Die verkehrsmäßige Erschließung der Industriestadt Pirmasens stellte aufgrund ihrer Höhenlage am Westrand des Wasgaus ein großes technisches Problem dar. Die gebirgige Topographie verhinderte lange den gewünschten Anschluß an das Eisenbahnnetz, obwohl man sich in Pirmasens schon frühzeitig nachdrücklich um einen Bahnanschluß bemühte. Aus technischen Gründen schied letztendlich ein Durchgangsbahnhof aus. Mit Beschluß vom 15. Januar 1871 stimmte der Stadtrat einer eingleisigen Zweiglinie zu, die gleichzeitig mit dem Bau der durch die Täler von Queich und Schwarzbach führenden Hauptstrekke von Landau nach Zweibrücken auf Rechnung der Pfälzischen Ludwigsbahngesellschaft von 1873 bis 1875 entstand. Die Planung erfolgte durch die Ingenieure der Ludwigsbahn, die Ausführung wurde abschnittsweise als einzelne Baulose ortsansässigen Baufirmen übertragen.

Die Anbindung von Pirmasens an die Hauptahn erfolgte vom etwa 140 m tieferen Rodalbtal nördlich der Stadt über den Westhang des Steinbachtals mittels einer Steilrampe. Besonders der fast ein Kilometer lange, ansteigende Tunnel der Zweigbahn, unter dem Höhenrücken bei Fehrbach, galt als Meisterleistung der damaligen Zeit.

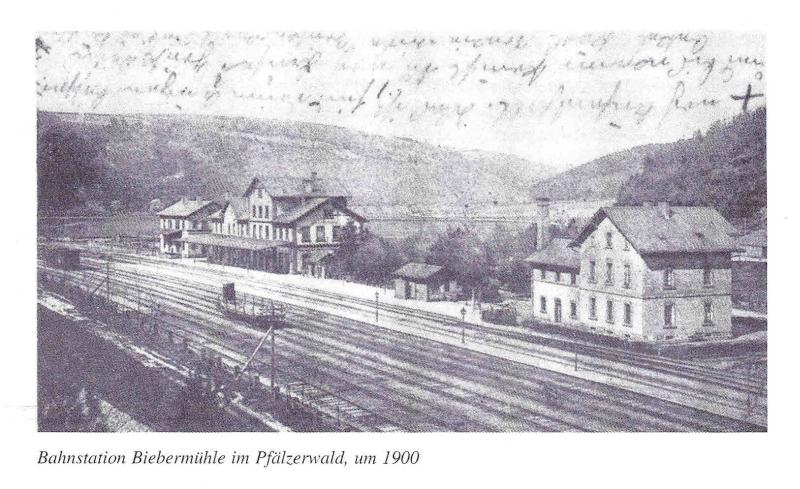

Die rund sieben Kilometer lange Stichbahn zweigt nahe der Mündung des Steinbachs bei der Biebermühle ab. Nordwestlich der Mühle entstand 1874/75 ein verhältnismäßig großer Umsteigebahnhof; der Stationsname war 1938 (?) „Biebermühle"; diese Bezeichnung hat sich im Volksmund erhalten. Auch heute noch liegt der größte Teil der Gleisanlagen auf der Gemarkung Thaleischweiler-Fröschen.

Der Abschnitt der Hauptlinie von Annweiler nach Zweibrücken und die Zweigbahn nach Pirmasens wurden am 25. November 1875 eröffnet, zwischen Landau und Annweiler rollen die Züge schon seit 1874. Die heute sogenannte Queichtalbahn bildete eine der beiden ost-westlichen Magistralen durch die Pfalz für den Eisenbahnfernverkehr. 1887/88 erfolgte der Bau des zweiten Gleises von Landau über Biebermühle nach Zweibrücken, der Unterbau war von Anfang an zweigleisig ausgelegt. Nach dem Bahnbau ins Rheintal und zur Saar erlebte die Schuhindustrie in Pirmasens einen großen Aufschwung.

Der spätestens schon seit den 1860ern Jahren in der Stadt gehegte Wunsch nach einem Bahnanschluß nach Norden über Kaiserslautern ins Rheinland wurde erst im 20. Jahrhundert realisiert. 1904 konnte eine von der Biebermühle nach Waldfischbach führende eingleisige Zweigbahn eröffnet werden, die 1913 endlich Anschluß nach Kaiserslautern und somit nach Bingerbrück fand.

Durch den Bau der Strecke nach Waldfischbach erhielt das Stationsgebäude bei der Biebermühle eine Insellage zwischen den Gleisen. 1910 erfolgte nördlich des außerhalb jeglicher Siedlung stehenden Bahnhofs der Neubau des Pirmasenser Elektrizitätswerkes, das über einen teilweise erhaltenen Gleisanschluß mit Kohle versorgt wurde.

Die Gebäude der Station Biebermühle

Haupt- und Zweiglinie wurden auf Kosten der privaten Pfälzischen Ludwigsbahngesellschaft errichtet, die sich am 1. Januar 1870 mit der Pfälzischen Maximiliansbahn und den Pfälzischen Nordbahnen zu den Pfälzischen Eisenbahnen zusammengeschlossen hatte..Schon frühzeitig entstanden bei den drei pfälzischen Eisenbahngesellschaften sämtliche Kunstbauten (Brücken, Stützmauern etc.) und Hochbauten in Typenbauweise. D. h., man entwickelte Standardentwürfe für die einzelnen Baugattungen, die je nach Bedarf im Detail verändert und in Modulbauweise erweitert werden konnten. Vermutlich ist die besonders ausgeprägte Typenbauweise bei den Pfälzischen Eisenbahnen auf den Einfluß ihrer französischen Aktionäre zurückzuführen; -Vorbereiter der standardisierten Typenbauweise waren die Französischen Ostbahnen, deren Aktien teilweise im gleichen Besitz wie die der pfälzischen Eisenbahnen waren.

Nach der Fusion 1870 brachten die drei Gesellschaften ihre Standardentwürfe ein, die teilweise schon etwa 15 Jahre vorher entwickelt worden waren. Der Typenkatalog der Hochbauten der Pfälzischen Eisenbahnen (vereinfacht auch Pfalzbahn genannt) wurde bis um 1900 an allen Bahnlinien in der Pfalz umgesetzt, so daß die pfälzischen Strecken auch heute noch ein weitgehend einheitliches Aussehen haben.

Charakteristisch für die Gebäude aus dem „Baukasten" der Pfalzbahn war ein flachgeneigtes überstehendes Satteldach, das an alpenländische Vorbilder erinnert und auch bei zahlreichen anderen europäischen Eisenbahngesellschaften zu einem typischen Merkmal ihrer Bauten wurde.

Bis auf die inzwischen abgebrochenen Empfangsgebäude in Siebeldingen-Birkweiler und Biebermühle an der Hauptlinie und den 1976 abgerissenen ersten Bahnhof von Pirmasens am Ende der Sackstrecke, sind die Bahnhöfe und meisten Bahnwärterhäuser von 1873/1875 an der Queichtalbahn noch erhalten. Sie dokumentieren auch heute noch eindrucksvoll den Katalog der Bautypen der Pfalzbahn. Bei den Empfangsgebäuden verwendete`man in den kleineren Orten auch hier die beiden am häufigsten umgesetzten Entwürfe. Es handelt sich um zweistöckige, mit der Traufe parallel zur Bahn stehende Sandstein-bauten, die oft erst später verputzt wurden. Der etwas größere Bautyp, wie beispielsweise in Godramstein, Wilgartswiesen oder Riesrchweiler; besitzt auf der Straßen-seite irn Obergeschoß fünf, auf der Bahnseite vier, auf den Giebelseiten drei rechteckige Fensterachsen und zeigt Ecklisenen. Der etwas kleinere Typ, wie er zum Beispiel in Rinnthal umgesetzt wurde, hat im Obergeschoß lediglich drei Fensterachsen auf der Traufseite und zwei im Giebel.

Bei den größeren Stationen, wie in Annweiler und Albersweiler, errichtete man dagegen aufwendigere Bautypen.

Die Station Biebermühle setzte sich aus einem Konglomerat von mehreren nebeneinander gestellten Standardbauten zusammen. Das eigentliche Empfangsgebäude, ungefähr anstelle._des heutigen Bahnsteiges zwischen: Gleis 2 und 3, entsprach dem. erhaltenen Stationsgebäude in Annweiler. Es hatte einen dreistöckigen, mit dem Giebel zur Bahn stehenden Mittelbau mit drei Fensterachsen. Beiderseits schlossen sich rechtwinklig angefügte zweistöckige Bauteile mit je zwei Fensterachsen auf den Traufseiten und vier in den Giebeln an. Dieser in Annweiler und „auf` der Biebermühle umgesetzte Bautyp stellt eine leicht modifizierte Weiterentwicklung der Bahnhöfe in Enkenbach und Langmeil an der Donnersbergbahn dar, die 1870 entstanden.

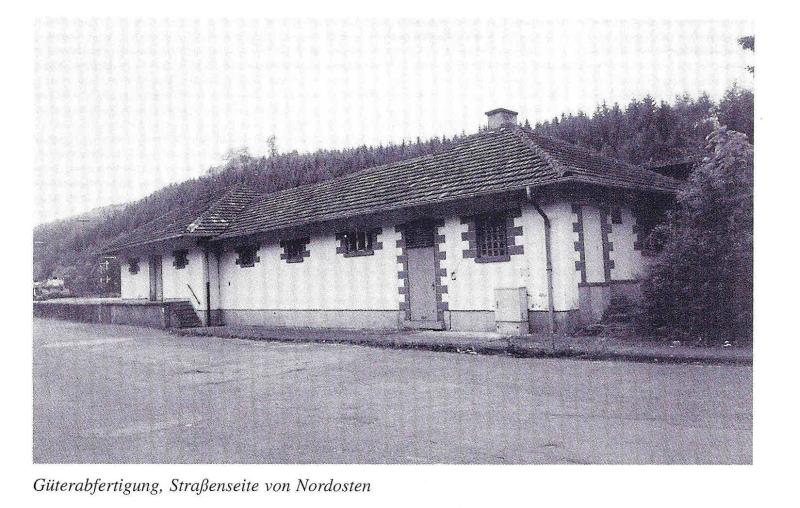

Im Gegensatz zum erhaltenen Bau in Annweiler fügte man bei der Biebermühle (wohl nachträglich) an den nördlichen Flügel einen zweistöckigen Bauteil mit Giebel zur Bahn und einen mit der Traufe parallel zur Bahn stehenden Fortsatz mit je zwei Achsen an. Um 1900 erhielt die Baugruppe auf der Westseite eine die gesamte Breite einnehmende Bahnsteigüberdachung vorgesetzt, die auf Gußeisensäulen ruhte. Vergleichbare Überdachungen sind auf den Bahnhöfen der Pfalzbahn in Winden/Pfalz und St. Ingbert erhalten, auch der 1902 eingeweihte zweite Bahnhof von Pirmasens hatte ein solches Bahnsteigdach. Die Säulen in Winden und St. Ingbert wurden von der Firma von Gienanth in Eisenberg hergestellt. Nördlich schloß sich an das Empfangsgebäude eine freistehende Güterabfertigung an, ein zweistöckiger Bau mit Laderampen und flachem Satteldach parallel zur Bahn. Im Obergeschoß waren Eisenbahnerwohnungen untergebracht. Das Gebäude war u. a. verwandt anit der erhaltenen: Güterabfertigung in .Annweiler. Zur Laderampe führte von Norden einStumpfgleis mit einem Prellbock.

i ieh-des Empfangsgebäudes der Station Biebermühle standen zwei kleine verbretterte Fachwerkbauten auf dem Bahnsteig, die Geräte und Klosetts enthielten. Am südlichen Ende des Bahnsteiges erhob sich ein großes Betriebsgebäude, das weitgehend einem Bautyp für Empfangsgebäude entsprach, der bei den Pfälzischen Nordbahnen 1867 an der Strecke von Landstuhl nach Kusel zum ersten Mal mehrfach umgesetzt wurde und auch am 1876 eröffneten Abschnitt von Germersheim nach Lauterburg vorkommt. Es handelte sich um einen zweistöckigen Kopfbau mit drei Fensterachsen in der zur Bahn gewendeten Giebelseite. Der nördlich anschließende, parallel zur Bahn stehende einstöckige Flügel mit Kniestock diente bei den genannten Empfangsgebäuden als Güterabfertigung. Auf der Biebermühle enthielt er jedoch Betriebsräume und verfügte über einen hohen, vierkantigen Schlot an der nördlichen Giebelseite.

Um 1900 gab es neben dem Bahnsteig auf der Westseite des Hauptgebäudes noch einen Mittelbahnsteig, so daß drei Personengleise zur Verfügung standen. 1904 kam östlich des Empfangsgebäudes ein weiterer Bahnsteig für die Strecke nach Waldfischbach hinzu. Westlich der Personengleise gab es mehrere Rangier- und Gütergleise.

Anfangs wurden die Weichen und Signale der Station von Hand gestellt, mit Einführung der Streckenblockung hat man später automatische Läutwerke auf dem Bahnsteig errichtet. 1907 wurden die Läutwerke durch elektrische Telefone an Haupt- und Zweigbahn abgelöst. Um 1900 entstand im Bahnhofsbereich ein mechanisches Stellwerk, das offenbar dem erhaltenen in Winden/Pfalz entsprach. Nach der Inbetriebnahme der neuen Stellwerke 1939 wurde das alte Stellwerk auf der Biebermühle aufgegeben und diente Ende des Zweiten Weltkrieges als Notwohnung. Nach dem Kriege riß man das schwer beschädigte Bauwerk ab.

Ausbau der Bahnanlagen bei der Biebermühle im 20. Jahrhundert

Die eingleisige Zweigbahn nach Pirmasens war schon um 1900 nicht mehr dem gestiegenen Verkehrsaufkommen gewachsen. Außerdem erwies sich die Befahrung der Steilstrecke als äußerst problematisch. Es kam mehrmals zum Versagen der Bremsen und zu Entgleisungen, oft sogar in der unbelüfteten Tunnelröhre. Die Trasse litt von Anfang an unter dem Hangwasser der bei ihrem Bau angeschnittenen Quellen. Im November 1927 ereignete sich ein schweres Zugunglück. Tagelanger Dauerregen führte zu einem Felssturz auf der Steilrampe, ein Güterzug fuhr in die Schuttmassen und entgleiste. Die Strecke zum Pirmasenser Bahnhof blieb mehrere Tage unpassierbar. Der Erste Weltkrieg, die Inflationszeit und die Weltwirtschaftskrise machten sämtliche Ausbaupläne zunichte.

Am 1. April 1920 gingen die Länderbahnen, darunter die inzwischen von der Bayerischen Staatsbahn übernommene Pfalzbahn, in der Deutschen Reichsbahngesellschaft auf. Während des von der Regierung des Deutschen Reiches ausgerufenen „passiven Widerstandes" gegen die französische Besetzung des Ruhrgebietes führten 1923/24 französische Staatsbahnbedienstete das pfälzische Eisenbahnnetz im Regiebetrieb weiter.

1928 erhielt Pirmasens am Endpunkt der Zweigbahn einen der modernsten Postbahnhöfe Europas.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 sollte die Grenze zu Frankreich zum Westwall ausgebaut werden. In Pirmasens richtete man den Sitz eines Festungspionierstabes und einer Oberbauleitung für den Westwall ein. 1937 wurde Pirmasens außerdem Garnisonsstadt.

Voraussetzung für den Transport von Baumaterialien, Arbeitskräften und Soldaten waren leistungsfähige Verkehrswege hinter dem Westwall. Sowohl die Fernstraßen als auch die Eisenbahnstrecken nach Pirmasens mußten demnach ausgebaut werden.

Schon 1934 erfolgten durch die Reichsbahndirektion Ludwigshafen Planungen zum Neubau des Eisenbahnknotens Biebermühle, der an der Kreuzung von zwei strategisch wichtigen Bahnlinien lag. Während die ersten Pläne der Anlage noch den Namen „Biebermühle" zeigen, wurden die Entwürfe von 1935/36 mit „Pirmasens-Nord" bezeichnet.

Gleichzeitig mit dem Bahnhofsneubau entstand auch ein zweites Gleis nach Pirmasens Hbf, das erst im Sommer 1939 fertiggestellt wurde. Außerdem hat man den für den Festungspionierstab 12 wichtigen Pirmasenser Güterbahnhof modernisiert. Haupt- und Güterbahnhof stattete man damals mit neuen Stellwerken aus.

Auch die übrigen strategisch wichtigen Strecken in der Pfalz erfuhren in den 1930er Jahren einen Ausbau. Zwischen Karlsruhe und Wörth entstand eine Neubaustrecke mit 1938 in Betrieb genommener Rheinbrücke. In Speyer wurde ebenfalls eine feste Eisenbahnbrücke über den Rhein errichtet, außerdem entstanden an allen Hauptlinien der Region moderne Stellwerke. Westlich von Kusel wurden vor 1933 begonnene Bahnstrecken mit strategischer Bedeutung in der NS-Zeit fertiggestellt, ferner der Bahnhof in Kaiserslautern-Eselsfürth ausgebaut. In Neustadt, Landau und Bad Dürkheim beispielsweise hat man Umgehungskurven angelegt, die Durchfahrten in alle Richtungen ohne „Kopfmachen" ermöglichten. Auch in Pirmasens Nord entstand aus militärischen Gründen eine Verbindungskurve von der Kaiserslauterer Strecke nach Zweibrücken, die jedoch vor 1939 offenbar nicht fertig war. Es gibt widersprüchliche Angaben, ob dieses Gleis je in Betrieb genommen wurde, ebenso bei den Verbindungskurven in Altenglan und Eichelscheid.

Die 1934 bis 1939 entstandene Bahnhofsanlage Pirmasens Nord

1934 bis 1938 wurden sukzessive sämtliche Gebäude der Station Biebermühle bis auf den — wie erwähnt erst nach 1945 verschwundenen — Unterbau des alten Stellwerkes abgebrochen und durch Neubauten ersetzt. Auch die Gleis- und Signalanlagen hat man völlig erneuert; das neue Empfangsgebäude sollte östlich der Gleise stehen, der alte Bahnhof hatte dagegen seit 1904 eine Insellage. Zudem entsprachen die vorhandenen Rangiergleise nicht den militärischen Anforderungen. Der Umbau der Gleisanlagen dauerte mehrere Jahre, weil der Verkehr während der Bauarbeiten aufrechterhalten werden mußte.

Der 1934-1939 entstandene Gleisplan mit 15 langgestreckten Gleisen und vier Stellwerken setzte sich aus drei Bereichen zusammen. An den eigentlichen Personenbahnhof schließt sich westlich und nordwestlich an der Ausfahrt nach Zweibrücken der Rangier-und Verschiebebahnhof an. Im Herbst 1944 richtete man kriegsbedingt westlich der Personengleise ein Not-Betriebswerk zur Wartung von Lokomotiven ein, bestehend aus drei betonierten Kohlegruben, einem Schrägaufzug und einem (oder mehreren?) Wasserkran. Heute sind lediglich das zugehörige Wasserreservoir und ein kleiner Luftschutzraum von dieser Anlage erhalten. Ferner gab es eine Einrichtung zur Vorheizung von abgestellten Wagen und Hydranten zum Auffüllen der WC-Behälter der Waggons unmittelbar nördlich des mittleren Bahnsteiges, die heute noch vorhanden sind.

An der südlichen Bahnhofsausfahrt entstanden mehrere Lagerschuppen und die Bahnmeisterei mit Wohnhaus und Remise.

Die Ausführungspläne für die Gebäude des Bahnhofs Pirmasens Nord aus den Jahren 1934/35 sind zum Teil noch erhalten und vom damaligen Hochbaudezernenten (Dezernat 49) der Reichsbahndirektion Ludwigshafen unterschrieben. Die RBD Ludwighafen wurde am 31. Mai 1937 aufgelöst, 1937/38 erfolgte eine Umorganisation des Bauwesens bei der Reichsbahn. Von nun an waren für den gesamten deutschen Bahnbau die neugebildeten Reichsbahnbaudirektionen Berlin und München zuständig.

Für den Neubau der Station Pirmasens Nord hat man 1934 zwei Millionen Reichsmark veranschlagt, für das zweite Gleis nach Pirmasens Hauptbahnhof insgesamt 5,6 Millionen.

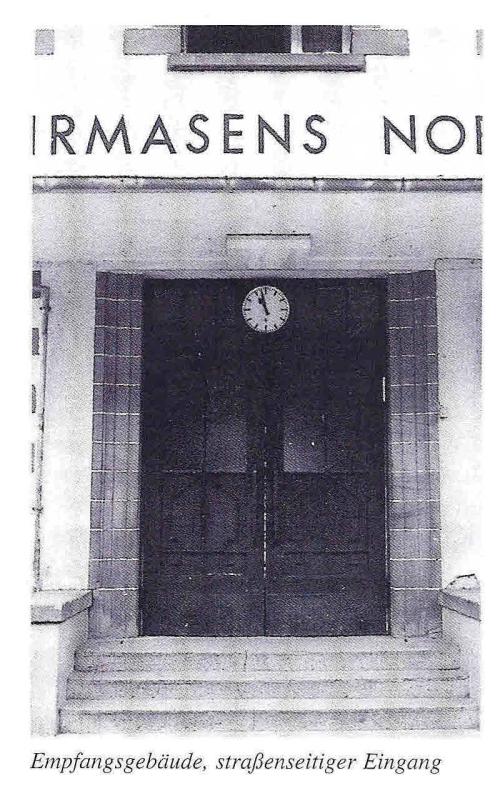

Das Empfangsgebäude von 1934/36

Das 1934 begonnene Empfangsgebäude ist ein langgestreckter kubischer Putzbau mit zwei Stockwerken und Walmdach, dessen ursprüngliche Biberschwanzdeckung nach Kriegsschäden nur noch auf der Nordseite erhalten ist. Neben dem ungegliederten Dach stellt die charakteristische Fensterausbildung das architektonische Hauptmerkmal der Bahnhofsanlage dar; beide Elemente tauchen auch bei der Eilgutabfertigung, den Stellwerken und beim Betriebsgebäude auf, was das uniforme Aussehen des Ensembles unter-

streicht. Hinzu kam ein einheitlicher heller Anstrich aller Gebäude, der inzwischen teilweise erneuert ist. Bis auf die Stellwerke verfügen sämtliche Bauten der Anlage über graue Putzsockel.

Das Empfangsgebäude zeigt auf der Straßenseite im Obergeschoß elf gleichförmige querrechteckige Fensterachsen mit dreiflügeliger Einteilung. Während diese Öffnungen symmetrisch angeordnet sind, wurden die Fensterbreiten im Erdgeschoß besonders auf der Bahnsteigseite der unterschiedlichen Nutzung im Inneren angepaßt und variieren ohne Rücksicht auf die Symmetrie der Fassade.

Die mehrflügeligen, weißen Holz- bzw. Metallfenster des Bauwerks waren sprossenlos. Die Fenstereinteilung durch senkrechte Pfosten bildete das einzig vertikale Element der betont horizontalen Fassadengliederung. Die Öffnungen weisen seitlich mit den gelben Putzflächen verzahnte Gewände und Sohlbänke aus Buntsandstein auf, Sandstein-stürze fehlen dagegen. Die bis 1987 vollständig erhaltenen Fenster der Bauzeit wurden inzwischen weitgehend in Kunststoff erneuert, wobei besonders im Erdgeschoß heute eine veränderte Aufteilung vorhanden ist.

Zum zentralen straßenseitigen Eingang der Halle führt eine breite Freitreppe aus Kunststein mit verputzten Wangen; die Tür ist portalartig gestaltet, mit verzahnten seitlichen Gewänden und einem Vordach aus Beton. Die eigentliche Türlaibung ist gestuft. Die aus der Bauzeit erhaltenen, mit Blech beschlagenen Schwingtürflügel zeigen eine expressionistisch beeinflußte Vergitterung der Scheiben. In das Oberlicht des Eingangs ist eine Uhr integriert. Der Stationsname erscheint in schwarzen, aufgemalten Lettern auch auf der Straßenseite des Empfangsgebäudes über dem Eingang, da auf dem Bahnhofsplatz bereits ursprünglich Bahnbusse als Zubringer zu den Zügen ankamen.

Die relativ niedrige flachgedeckte Bahnhofshalle ist betont schmucklos und heute durch eine neue Verbretterung der Wände bzw. eine Unterteilung verändert. Sie besitzt einen Boden aus grauen Betonplatten. Bis vor kurzem waren noch der aufgeputzte Wandsockel und die Sitzbänke der Bauzeit erhalten. Von besonderem Interesse ist eine metallene Wanduhr über dem Eingang zur Gaststätte. Insgesamt war die Halle von Anfang an — der Funktion als reinem Umsteigebahnhof ohne zugehöriger Siedlung entsprechend - wenig repräsentativ. Auch die Größe des Ein- und Ausganges steht deshalb im Mißverhältnis zu den großzügigen Bahnsteigen.

Neben dem Ausgang zu den Gleisen lag auf der Südseite der Fahrkartenschalter, der seit einigen Jahren geschlossen ist. Nördlich schließt sich an die Halle — im Außenbau an den Fenstern erkennbar — die Bahnhofsgaststätte an, die zum Bahnsteig einen inzwischen aufgegebenen Kiosk mit Verkaufsschalter besaß. Auf der nördlichen Schmalseite des Gebäudes verfügt die Gaststätte über eine von Sandsteinmäuerchen gesäumte Terrasse.

Am Ausgang der Halle zu den Gleisen befindet sich ein Vorraum, der sich mit einem offenen Stichbogen zur Bahnhofshalle öffnet. Der Türrahmen des Ausgangs zum Bahnsteig zeigt, wie der straßenseitige Eingang und die übrigen Außentüren des Gebäudes, ein gestuftes Sandsteingewände und einen geputzten Sturz.

Die Bahnhofsbüros sind im Erdgeschoß an der Südwestecke untergebracht, das Obergeschoß dient vor allem Wohnzwecken. Die Innentüren der Bauzeit sind größtenteils erhalten, ebenso die Treppenhäuser, die im Außenbau teilweise durch eine gestaffelte Fensteranordnung erkennbar sind.

Das Empfangsgebäude in Pirmasens Nord zeigt die für NS-Bauten im allgemeinen charakteristische kubische Blockhaftigkeit, ohne daß jedoch ein betont monumentaler Eindruck entsteht. Auf in der Nazi-Zeit bei öffentlichen Bauten häufig vorkommende klassizistische Architekturzitate oder den damals weit verbreiteten Rückgriff auf betont „heimattümelnde" Details wurde zugunsten eines etwas zuruckhaltenden Funktionalismus verzichtet. Sämtliche Gebäude der Bahhofsanlage verfügen über Walmdächer; nach den Bauordnungen der NS-Zeit waren Flachdächer, wie sie bei den Bauten der klassischen Moderne der 1920er Jahre vorkamen, in der Regel nicht genehmigungsfähig. Allerdings gab es besonders auch bei Bahnbauten schon vor 1933 eine Vorliebe für Walmdächer, weshalb die Dachform in Pirmasens Nord nicht unbedingt durch die Vorgaben der neuen Machthaber entstand. Das Empfangsgebäude besitzt breite Fenster mit liegenden Formaten, ohne Sprossenteilung. Während die verhältnismäßig „klobigen" Gewände den Gebäuden durchaus eine bodenständige oder sogar „faschistische" Note verleihen, sind sie im Detail nicht traditionell oder typisch für die NS-Zeit. Auch die betont konsequente Einheitlichkeit aller Gebäude des Bahnhofs ist nicht nur für die Architektur der NS-Zeit kennzeichnend. Die im Erdgeschoß auffällige Asymmetrie der Fassaden des Empfangsgebäudes verrät, daß das Objekt an der Schwelle zwischen klassischer, vom Funktionalismus beeinflußter Moderne und der ausgeprägten NS-Architektur entstand. Auch bei anderen Bauten der frühen Nazi-Zeit sind ähnliche Merkmale zu beobachten, schließlich erfolgte kein sofortiger Austausch der Architekten nach der Machtergreifung. Interessant ist der Vergleich Stadtbad in Pirmasens, das in seiner Haltung noch konsequenter modern ist und über Flachdächer verfügt. In vielem ist das Gebäude mit dem Bahnhof von Friedrichshafen von 1928 verwandt. Obwohl das Freibad 1934, die Schwimmhalle 1936 mit NS-Propaganda eingeweiht wurden, stammte der Entwurf dieses wichtigen Zeugnisses der Architektur des 20. Jahrhunderts noch aus der Zeit vor der Machtergreifung und konnte aufgrund der fortgeschrittenen Planung nicht mehr revidiert werden. Beim Stadtbad sind übrigens ähnliche Fensterformate wie beim Bahnhof Pirmasens Nord vorhanden.

Das Empfangsgebäude in Pirmasens Nord ist nicht unbedingt ein typischer Bau der NS-Zeit. Es entstanden zwar in Heidelberg-Karlstor und zwischen Karlsruhe und Wörth fast gleichzeitig Bahnhöfe mit teilweise verwandten Details, weshalb Pirmasens Nord architektonisch zu einer Gruppe von Verkehrsbauten der NS-Zeit gehört. Der neue Pirmasenser Hauptbahnhof von 1953, der als bisher nicht erkannter ausgesprochen gelungener Bau der 1950er Jahre zu gelten hat, folgt jedoch beim Hauptgebäude weitgehend den gleichen Prinzipien. Leider ist auch dieses wesentliche Zeugnis der Nachkriegsarchitektur in der Region akut von einem die Qualität zerstörenden Teilabbruch bedroht.

Die Architektur des Empfangsgebäudes in Pirmasens Nord beschränkte sich nicht nur auf Bahnbauten. So stimmt beispielsweise das Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirche in Köln-Marienburg in Proportionen, Dachform und Fensteranordnung mit dem Bauwerk überein, auch das Betonvordach über dem Eingang hat hier seine Entsprechung. Dieses kirchliche Gebäude wurde — ebenfalls 1934 — von Clemens Klotz im damals sog. „deutschen Stil" errichtet. Klotz war einer der bekanntesten Architekten der NS-Zeit im Rheinland und machte sich besonders mit der Schulungsburg Vogelsang von 1934-1937 einen Namen. Vor 1933 baute Klotz übrigens auch für jüdische Bürger.

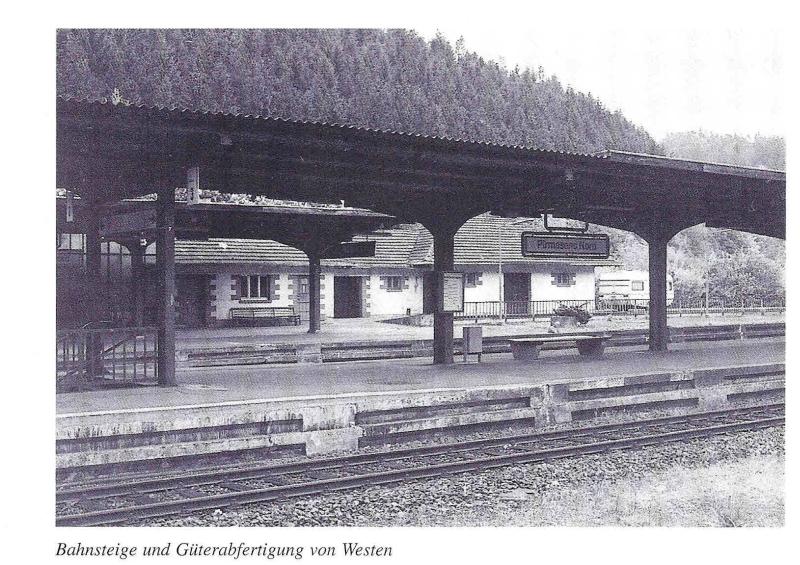

Bahnsteige, Eilgutabfertigung und Nebengebäude

Westlich des Empfangsgebäudes schließt sich die Bahnsteiganlage mit fünf Personen-und einem (vor einigen Jahren demontierten) Durchlauf- und Aufstellgleis (= Gleis 4) an. Auf eine bei größeren Bahnhöfen in der Regel übliche Hochlegung der Gleise hat man verzichtet, die Bahnsteigkante liegt auf dem Fußbodenniveau der Empfangshalle.

Die Bahnsteige sind untereinander durch einen Fußgängertunnel mit doppelten Treppen verbunden. Der strukturierte Putz und der Fußboden aus Betonplatten im Tunnel stammen noch aus der Bauzeit, ebenso die Treppengeländer und -stufen. Im November 1996 erhielt der Fußgängertunnel einen neuen Anstrich; die ursprüngliche Farbgebung war einheitlich ockerfarbig.

Die drei überdächten Bahnsteige haben die Normhöhe der Reichsbahn für den Schnellzugverkehr, was das Einsteigen in die heute hier eingesetzten Nahverkehrstriebwagen erschwert. Teilweise ist der originale Belag aus Betonplatten noch vorhanden. Das Dach des ersten Bahnsteiges ist dem Empfangsgebäude direkt vorgesetzt. Die Bahnsteigdächer ruhen auf schmucklosen Metallpfeilern aus doppelten T-Profilen in der für die Reichsbahn typischen, genieteten Form. Die ursprüngliche Deckung aus Dachpappe über einer Schalung wurde nach Kriegsschäden teilweise in Welleternit erneuert. Die auf drei Seiten verglaste Aufenthaltsbude für den Aufsichtsbeamten, auf dem mittleren Bahnsteig, ist wohl nicht mehr ursprünglich. Bis 1987/88 besaßen die Bahnsteige noch die originalen, mechanisch verstellbaren Zugziel- und Abfahrtsanzeiger mit Emailleschildern. Heute ist lediglich ein Teil der zugehörigen Masten noch vorhanden; Anzeiger gibt es keine mehr.

Im Bereich der schienengleichen Übergänge für die Gepäckkarren sind die ausgesprochen langen Bahnsteige abgesenkt.

An das Empfangsgebäude schließt sich südlich freistehend die frühere Güter- und Eilgutabfertigung mit zwei von Süden befahrbaren Stumpfgleisen an. Das niedrige Bauwerk hat einen asymmetrischen Grundriß mit vorspringenden Eckbauten, ein heute mit Falzziegel gedecktes Walmdach und verfügt über 1999 teilweise veränderte Schiebetore und Laderampen. Die Fensteröffnungen haben die gleiche Gewändeausbildung wie am Hauptgebäude. Zwischen diesem und der Güterabfertigung war bis 1999 eine verglaste Schiebewand eingespannt, die als Windschutz für die Personenbahnsteige diente, jedoch bei Bedarf für die Lkw-Zufahrt zum Bahnsteig geöffnet werden konnte.

Das heute nicht mehr der Bahn gehörende frühere Wohn- und Betriebsgebäude an der südlichen Bahnhofsausfahrt wurde offenbar 1935 begonnen und ersetzte den erwähnten Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert, der allerdings weiter westlich stand. Das Bauwerk zeigt die gleichen architektonischen Merkmale wie das Empfangsgebäude. Es setzt sich aus einem kubischen Baukörper mit fünf Achsen zur Bahn und einem kleinen Anbau auf der Südseite zusammen. Die Deckung des Walmdachs ist erneuert, ebenso die Fenster und der Anstrich. Interessant ist die originale Haustür auf der Seite zur Bahn.

Die südlich an das Gebäude anschließenden Lager- und Betriebsgebäude, Laderampen und Werkstätten der Bahnmeisterei stammen in ihrer heutigen Form meist erst aus der Nachkriegszeit. Dieser Teil der Bahnhofsanlage war im Zweiten Weltkrieg besonders häufig Ziel von Luftangriffen. Bemerkenswert ist die einständige Remise der Bahnmeisterei am Abzweig der Strekken nach Landau und Pirmasens Hbf. Es handelt sich um einen langgestreckten gelben Putzbau mit Satteldach zur Unterbringung eines Gleisbauzuges. Das Bauwerk stammt im Kern offenbar noch aus den 1930er Jahren, wurde jedoch später verlängert. Das den Platz vor dem Empfangsgebäude nach Nordwesten abschließende dreistöckige Eisenbahnerwohnhaus entstand erst in der Nachkriegszeit. Durch die Dachform ist es jedoch der Gesamtanlage angepaßt.

Das Freibad im Winkel zwischen den Strecken nach Zweibrücken und Kaiserslautern wurde bereits in den 1930er Jahren gleichzeitig mit dem neuen Bahnhof angelegt. Ein Teil der Gebäude der Anlage stammt noch aus dieser Zeit.

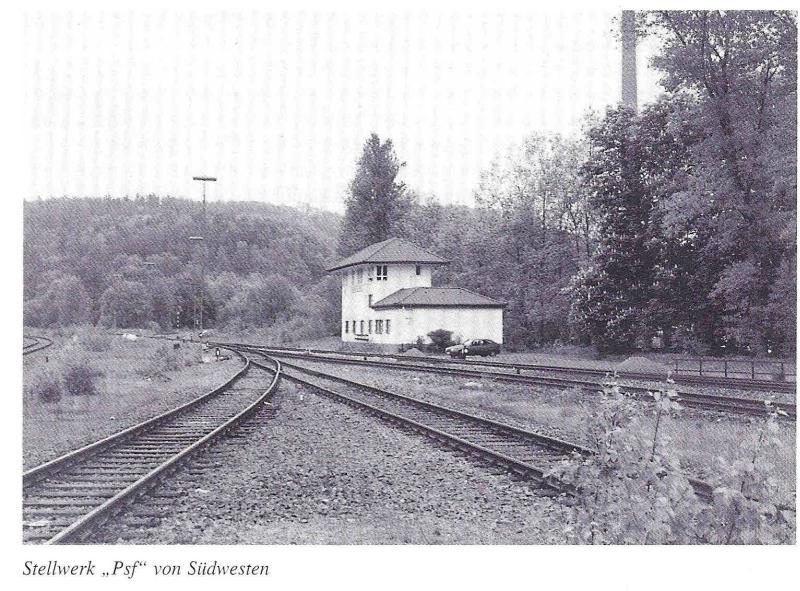

Stellwerke

Der Bahnhof Pirmasens Nord verfügte ursprünglich über vier Stellwerke, von denen drei heute noch vorhanden sind.

Besonders bemerkenswert sind die beiden elektromechanischen Stellwerke, die 1939 in Betrieb gingen. Die aus der Bauzeit stammende, 1945 reparierte Technik der Bauart Scheidt & Bachmann in beiden Stellwerken ist noch weitgehend unverändert. Die Kraft der vom Stellpult durch Knebelschalter über elektrische Impulse gesteuerten Motoren wird durch Schieber, Wellen und Schneckenräder auf Weichen und Signale übertragen. Zu den Sicherungsanlagen zählen auch bei diesen elektromechanischen Stellanlagen der Blockkasten in Einheitsbauform mit der Kurbel für den Induktionsstrom sowie die Fahrstraßenhebel. Beide Stellwerke sind inzwischen selten gewordene Dokumente der Technikgeschichte und durch die geplante Einführung des sog. Funkfahrbetriebes in der Westpfalz akut bedroht. Elektromechanische Stellanlagen dieser Bauart entstanden bei der Reichsbahn lediglich in den 1920er und 1930er Jahren auf großen Bahnhöfen. Zwei technisch vergleichbare Stellwerke gibt es beispielsweise in Flensburg-Hauptbahnhof, die heute nicht mehr in Betrieb und wohl nicht zu erhalten sind. Auch in Rheine/Westfalen werden die elektromechanischen Stellwerke gegenwärtig demontiert.

Als Befehlsstellwerk in Pirmasens Nord ist das nördlich des Empfangsgebäudes stehende mit der Bezeichnung „Psf' ausgebildet, in dem auch die Zentrale des Kommunikationssystems (BASA) untergebracht ist. Das zweistöckige unterkellerte Bauwerk, mit den gleichen architektonischen Elementen wie das Empfangsgebäude, gehört baulich der modifizierten Einheitsbauform der Reichsbahn an, was sich besonders auch in der Fensterausbildung im Stellwerksraum mit Kämpfer im unteren Drittel manifestiert. Südlich ist an den Unterbau von „Psf" ein einstöckiger Bauteil mit Walmdach angefügt. Vor einigen Jahren fand eine Renovierung des gesamten Gebäudes statt.

Fast völlig unverändert ist das südliche Ausfahrtstellwerk „Pss", das sich in einigen Details vom gleichzeitigen Stellwerk „Psf' unterscheidet, jedoch dem selben Typ angehört. Das Bauwerk besitzt noch seine originalen Fenster und Holzteile, der Anstrich der Bauzeit ist nach 1945 in alter Farbgebung ausgebessert worden. Im Gegensatz zu „Psf", das später mit Emailleschildern ausgestattet wurde, sind hier die Stations- und Stellwerksbezeichnung noch in schwarzen Einzelbuchstaben auf den Putz gemalt.

Aufgrund des hohen Personalbedarfs der beiden Stellwerke in dem heute nur noch unbedeutenden Bahnhof, auf dem nun auch noch der Güterverkehr eingestellt wurde, ist das kaum veränderte Stellwerk „Pss" besonders bedroht; ganz gleich ob der Funkfahrbetrieb tatsächlich eingeführt wird.

Bereits 1938 konnte das mechanische Stellwerk „Psn" an der westlichen Ausfahrt Richtung Zweibrücken in Betrieb genommen werden. Das Gebäude unterscheidet sich nicht nur technisch, sondern auch in seinem vor rund 20 Jahren leicht veränderten Oberbau von den beiden späteren, zeigt jedoch unverkennbar die architektonischen Details der Gesamtanlage. Interessanterweise bildet der Sandsteinsockel des verputzten Unterbaus gleichzeitig die Ufermauer des Schwarzbachs.

Erheblich kleiner war das inzwischen abgerissene Stellwerk „Pso" an der Ausfahrt nach Kaiserslautern unmittelbar am Bahnübergang der Straße nach Thaleischweiler. Das Gebäude diente auch als Schrankenposten und wurde nach der Automatisierung des Bahnübergangs aufgegeben. Die Signale der Nordausfahrt werden nun von „Psf" aus gestellt.

Auch das mechanische Einheitsstellwerk „Twf` an der Westausfahrt der nahen Station Thaleischweiler-Fröschen ist im Zusammenhang mit der neuen Bahnhofsanlage Pirmasens Nord entstanden. Dieses Objekt, gleichzeitig Blockstelle und Schrankenposten, hat im Gegensatz zu den dortigen Stellwerken einen Unterbau aus unverputztem Sandstein und ist nicht nur technisch erheblich konventioneller. Auch dieses gut erhaltene Zeugnis der Technikgeschichte ist stark bedroht.

Das zweite Gleis der Steilrampe nach. Pirmasens Hauptbahnhof

Die 1873-1875 entstandene ältere Steilrampe nach Pirmasens ist nur eingleisig trassiert und weist eine für die Bergfahrt ungünstige Steigung vor und innerhalb des etwa 900 m langen Tunnels auf. Diese Strecke wurde hauptsächlich von starken Tenderloks befahren und stellte an das rollende Material mindestens ebenso hohe Anforderungen wie die Geislinger Steige, die Schiefe Ebene in Franken und die Spessartrampe.

Das 1934-1939 gebaute zweite Gleis besitzt eine separate Trasse westlich oberhalb der alten. Am Abzweig in Pirmasens Nord überspannt eine um 1938 entstandene Brücke beide Gleise sowie ein westlich anschließendes, heute stillgelegtes Gleis, das die Gütergleise in Pirmasens Nord direkt mit der neuen Steilrampe verband. Im Gegensatz zur alten erklimmt die neue, ebenfalls eingleisig trassierte Strecke nach der Brücke mit relativ gleichmäßiger Steigung den Hang des Steinbachtals, wodurch eine extreme Steigung im Tunnel vermieden wurde. Die neue — im Gegensatz zur alten mit Luftschächten versehene — Tunnelröhre setzt auf der Nordseite wesentlich höher als der alte Tunnel an, die südöstlichen Portale beider Tunnel liegen dagegen auf fast gleichem Niveau.

Beim Ausbau der Strecke nach Pirmasens entstand nicht nur die ebenfalls etwa 900 m lange neue, mit Sandsteinquadern ausgemauerte Tunnelröhre mit omega-förmigem Querschnitt, auch der alte Tunnel erhielt neue, 1934 datierte Portalaufsätze aus Backstein in expressionistischen Formen und teilweise eine neue Ausmauerung.

Der ältere Bahndamm ist nur von zwei rundbogigen Durchlässen im Bereich der Petersberger Straße und am Hexental unterbrochen. Die höherliegende neue Trasse machte unmittelbar hinter diesen älteren Durchfahrten zwei über 30 m hohe Viadukte mit je fünf Bögen erforderlich. Diese Brücken zählen zu den eindrucksvollsten der Pfalz und erinnern an alpenländische Eisenbahnstrecken.

Das neue Gleis der Steilrampe wurde erst kurz vor Kriegsausbruch im Sommer 1939 für den Regelzugverkehr freigegeben und diente anfangs nur zur Bergfahrt, während die Züge über die alte Trasse ins Tal rollten.

Weitere Geschichte des Bahnhofs

Während der Pirmasenser Hauptbahnhof im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört wurde, überstand Pirmasens Nord den Krieg verhältnismäßig gut. Bis zum Sommer 1944 waren lediglich kleinere Kriegsschäden an den Gleisen, Fernmeldeleitungen und Brücken im Gebiet der Bahnmeisterei Pirmasens Nord zu beklagen. Östlich des Pirmasenser E-Werkes war ein aus Baracken bestehendes Durchgangslager (Dulag) der Deutschen Arbeitsfront (DAF) eingerichtet worden, in dem vor allem russische Zwangsarbeiter untergebracht waren, welche die immer wieder auftretenden Bombenschäden an den Gleisen und am E-Werk zu beseitigen hatten. Ende 1944 spitzte sich die Lage zu, der Bahnhof war immer öfter das Ziel von Luftangriffen. In dieser Zeit entstand auch das erwähnte Not-Bw. In Pirmasens Nord gab es lediglich Luftschutzkeller in den Gebäuden, jedoch keinen sicheren Hochbunker für Reisende und Bahnpersonal. Als die Lage immer prekärer wurde, fand zumindest das Personal Schutz in den Bunkern im felsigen Hang jenseits der Straße östlich der Bahnhofsgebäude, die zum Zwangsarbeiterlager gehörten. Besonders im Bereich der Stationen zwischen Waldfischbach und Kaiserslautern entstanden kleine Luftschutzbunker, die heute noch erhalten sind. Das Empfangsgebäude wurde am 13. Februar 1945 auf seiner Südseite durch einen Jabo-Angriff beschädigt, außerdem kam es mehrfach zur Explosion von Munitionszügen, die während der Angriffe auch in den Tunnelröhren abgestellt waren. Ein aus 18 Munitionswagen bestehender Zug rollte am 25. Januar 1945 vermutlich durch Sabotage aus dem Tunnel nach Pirmasens Nord hinab, wo er auf einen Kohlenzug stieß und explodierte. Die Gebäudeschäden waren jedoch nicht allzu groß. Besonders durchfahrende Wehrmachts- und Materialzüge sowie die beiden hohen Viadukte des jüngeren Gleises nach Pirmasens waren mehrfach Ziel von Luftangriffen. Unter heute kaum noch vorstellbaren Bedingungen wurde der Bahnbetrieb dennoch aufrechterhalten und die Schäden immer wieder. ausgebessert.

Beim Rückzug der deutschen Truppen im März 1945 sprengte man fast sämtliche Brücken im Bahnhofsbereich und dessen Umgebung, u. a. auch die Brücke des Gleisanschlusses ins Pirmasenser E-Werk, offenbar den Petersberger Viadukt und zwei Brücken in Steinalben.

Nach dem Einmarsch der Amerikaner im Frühjahr 1945 wurden die Strecken relativ zügig notdürftig instandgesetzt. Der Petersberger Viadukt der jüngeren Strecke war jedoch so stark beschädigt, daß er erst 1955 wieder in Betrieb genommen werden konnte. In der Zwischenzeit wurde der gesamte Eisenbahnverkehr von und nach Pirmasens wieder über das ältere, im Juni/Juli 1945 zunächst nur behelfsmäßig reparierte Gleis der Steilrampe abgewickelt. Im August 1945 war auch die Lokspeiseleitung in Pirmasens Nord wieder benutzbar, im September folgte der Gleisanschluß ins E-Werk; inzwischen ist dieser Betrieb stillgelegt und die Abzweigweiche demontiert.

Zu Beginn des Jahres 1946 hat man auf Befehl der französischen Militärregierung das zweite Gleis auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen Germersheim und Rohrbach/ Saar demontieren müssen. Auch im Bahnhof Pirmasens Nord kam es damals zu einer Reduzierung von Gleisen und Weichen.

Nach Gründung der Deutschen Bundesbahn wurde der Schnellzugverkehr auf der Queichtalstraße von Zweibrücken nach Landau wieder aufgenommen. In den 1980er Jahren fuhren im Zweistundentakt D-Züge von Saarbrücken nach Stuttgart, München und Basel und zurück. Außerdem gab es Schnellzugverbindungen von Pirmasens nach Dortmund, einige Jahre zuvor auch noch Eilzüge nach Frankfurt und Würzburg. Die Strecke von Zweibrücken nach Landau ist jedoch heute nur noch eingleisig und nicht elektrifiziert. Durch inzwischen erfolgte Rückbauten von Ausweich- und Überholgleisen erlaubt sie nicht mehr die für den Schnellzugverkehr erforderlichen Geschwindigkeiten, ebenso wenig die eingleisige kurvenreiche Strecke nach Kaiserslautern. Unattraktive Fahrpläne schlugen sich in schwindenden Reisendenzahlen nieder, zeitweise wurde sogar über eine völlige Stillegung der Strecken in die Messestadt Pirmasens nachgedacht. 1987 kam es zur umstrittenen Einstellung des Fernverkehrs nach Pirmasens.

Ende der 1980er Jahre konnte das ältere, zur Talfahrt dienende Gleis der Steilrampe angeblich aufgrund zu hoher Wartungskosten nicht mehr befahren werden. Im Jahre 1994 ging es nach einer provisorischen Sanierung kurzzeitig wieder in Betrieb und verrottet nun allmählich. 1994 wurde der Pirmasenser Postbahnhof, 1999 auch der dortige ausgedehnte Güterbahnhof mit mehreren Kilometern Gleisanlagen abgebaut.

Seit Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes kann Pirmasens auf dem Schienenweg nur noch durch Regionalbahnen, allerdings in dichter Taktfolge, erreicht werden. Die frühere D-Zug-Station Pirmasens Nord hat ihre Umsteigefunktion für Reisende von und nach Pirmasens heute eingebüßt, da die Triebwagen aus Norden, Osten und Westen direkt bis Pirmasens Hbf durchfahren.

Die Steilrampe wird heute in der Regel von sechs Zügen in der Stunde befahren. Durch Stillegung des zweiten Gleises nach Pirmasens bzw. einen Blockabstand von neun Minuten auf dem noch benutzten Gleis kommt es häufig zu Verspätungen, ebenso durch den Abbau des dringend benötigten Ausweichgleises in Steinalben. Die Regionalbahnen haben zudem oft erheblich längere Fahrzeiten als die durchgehenden Eilzüge, die sie ersetzen. Da keine zusätzlichen durchlaufenden Züge mehr vom Rhein zur Saar über Pirmasens Nord angeboten werden, hat man die Queichtalbahn endgültig zur Nebenbahn degradiert. Deshalb läßt sich in Pirmasens die andernorts durch den Rheinland-Pfalz-Takt hervorgerufene „Renaissance des Eisenbahnfahrens" nicht feststellen.

Triebfahrzeugeinsatz in Pirmasens Nord seit den 1930er Jahren

Trotz relativer Bedeutung waren weder Pirmasens Nord noch Pirmasens Hbf an ein eigenständiges Bahnbetriebswerk angegliedert. In Pirmasens Nord gab es lediglich im Zweiten Weltkrieg das erwähnte Not-Bw, außerdem wurden in den 1930er und 1940er Jahren in Pirmasens Hbf kleinere Wartungsarbeiten an den auf der Steilrampe auch als Schubloks eingesetzten Tenderlokomotiven der Baureihen 93 und 95 aus dem Bw Zweibrücken durchgeführt (sog. „Lokbahnhof`).

Ungefähr gleichzeitig mit dem Ausbau der Bahnanlagen bzw. der Rückgliederung des. Saarlandes kamen in den 1930er Jahren auf der Strecke von Landau über Pirmasens Nord nach Zweibrücken auch die ab 1930 angeschafften Lokomotiven der BR 03 (ab 1968: 003) im Schnell- und Eilzugdienst zum Einsatz. Im Zweiten Weltkrieg befuhren zahlreiche Militärzüge die Queichtalbahn, die vor allem von sog. Kriegslokomotiven der 50er Baureihen gezogen wurden, welche nach Kriegsende in der Westpfalz bis in die 1970er Jahre vor Güter- und Nahverkehrszügen zum Einsatz kamen.

Bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Nahverkehrszüge nach Pirmasens Nord fast ausschließlich mit Tenderlokomotiven bespannt, hauptsächlich der Baureihen 73 und 77. Die seit 1928 in Landau stationierten Tenderloks der legendären Baureihe 64 hatten auch noch in den 1950er Jahren tägliche Umläufe über Pirmasens Nord.

Nach dem Krieg überstellte man Maschinen der seit 1934 ausgelieferten Baureihe 71 in die Betriebswerke Landau und Kaiserslautern; auch diese setzte man im Nahverkehr auf südwestpfälzischen Strecken ein.

Die in Landau gewarteten Maschinen der Baureihe 38 (preußische P 8) und Kaiserslauterer Loks der Baureihe 39 (preußische P 10) befuhren ebenfalls zeitweise die Strekken nach Pirmasens. In den 1950er und 1960er Jahren kamen auch die Neubauloks der Baureihe 23 aus dem Bw Kaiserslautern in die Westpfalz.

Bis in die 1960er Jahre war die BR 03 vor Fernzügen im Queich- und Schwarzbachtal im Einsatz. Ende 1964 wurden 18 Maschinen der stärkeren Baureihe 01 (ab 1968: 001) ins Betriebswerk Trier überstellt. Ihre Umlaufpläne führten über Saarbrücken, Pirmasens Nord und Landau. Der Einsatz der 01er brachte beachtliche Fahrzeitverkürzungen auf der Queichtalstrecke.

Die Dampflokomotiven wurden jedoch in der Pfalz seit Mitte der 1960er Jahre mehr und mehr von den Dieselloks der BR 220 aus Kaiserslautern und der BR 212 aus Landau verdrängt. Im November 1975 fuhr die letzte Dampflokomotive mit einem Eilzug aus Würzburg von Kaiserslautern nach Pirmasens und zurück.

Das Bw Landau zählte zu den ersten bei der Deutschen Bundesbahn, die auf Dieselbetrieb umgestellt wurden. Ab Mitte der 1950er Jahre versahen Landauer Verbrennungstriebwagen der zweimotorigen BR 798 vor allem Pendeldienste auf der Steilrampe nach Pirmasens als Zubringer zu Fernzügen. Das Bw Landau wurde 1984 endgültig aufgelöst; der Einsatz der nach Karlsruhe umbeheimateten 798er dauerte in Pirmasens jedoch bis 1993, wobei die Triebwagen oft bis Landau oder Zweibrücken durchliefen.

Bereits Ende der 1970er Jahre erfolgte der Ersatz der Großdieselloks der BR 220 durch die moderne Baureihe 218, deren Auslieferung 1979 abgeschlossen wurde. Bis Ende der 1980er Jahre befuhren diese 2.500 PS starken Maschinen regelmäßig auch die Steilrampe nach Pirmasens. Die Südpfalz war ein typisches Einsatzgebiet von Kaiserslauterer und Karlsruher Schnellzugloks der BR 218. Heute kommen auch diese Lokomotiven nicht mehr planmäßig nach Pirmasens Nord und sind von den Strecken durch den Pfälzer Wald abgezogen. Im Nah- und Güterverkehr nach Pirmasens hatte man seit Mitte der 1960er Jahre die robusten Dieselloks der bewährten BR 212 eingesetzt, wobei seit Mitte der 1990er Jahre auch dies zur Ausnahme wurde. Bis zur endgültigen Aufgabe des Güterverkehrs übernahmen vor einigen Jahren Maschinen.der BR 294 von Kaiserslautern aus die Beförderung der Güterwagen nach Pirmasens und Zweibrücken. Heute gibt es keine lokbespannten Züge mehr in Pirmasens Nord, sieht man von Übergabefahren mit Kesselwagen zur Versorgung der Dieseltankstelle in Pirmasens Hbf ab. Auch die (noch) in Pirmasens abgestellten Panzer der Bundeswehr werden bis 2002 mit der Bahn transportiert. " -

Seit Ende der 1980er Jahre, besonders seit Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes 1994, gehören die Triebwagen der Baureihe 628/928 aus den Betriebshöfen Kaiserslautern und Karlsruhe zum gewohnten Bild in Pirmasens Nord, erreichen aber auf der Steilrampe nach Pirmasens die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Diese im Ein-Mann-Betrieb fahrenden kurzen Triebzüge bilden trotzdem das Rückgrat des Taktfahrplans in der Südwestpfalz. Aufgrund ihrer geringen Anfahrgeschwindigkeit erwiesen sich die sonst robusten Fahrzeuge vor allem für die schwierig zu befahrende Strecke von Pirmasens nach Kaiserslautern als ungeeignet, weshalb hier nun seit 2000 mit erstaunlichem Erfolg die dieselmechanische Leichtbautriebwagen der BR 643 (Talent) zum Einsatz kommen.

Wenn auch diese modern gestylten, dreiteiligen Talents ein positives Signal darstellen, vermögen sie nicht darüber hinwegzutäuschen, daß die Eisenbahnverbindungen nach Pirmasens aufgrund zu langer Fahrzeiten kaum attraktiv genug sind, um mit dem Auto zu konkurrieren, was durch den Rückbau der nötigen Infrastruktur hervorgerufen wurde.

Obwohl sich in Pirmasens Nord häufig drei Triebwagengarnituren begegnen, wirken diese fast verloren zwischen den langen Bahnsteigen der großzügigen Bahnhofsanlage, die wie keine andere in der Region den Schnellzugverkehr bei der Deutschen Reichsbahn in den 1936er Jahren dokumentiert.

Literatur

Hundert Jahre Deutsche Eisenbahn, Jubiläumsschrift, hrsg. vom Reichsverkehrsministerium, 2. Aufl. Leipzig 1938.

Heinz Sturm, Die Pfälzischen Eisenbahnen, Speyer 1967.

;,Sein schwerstes Jahr" — Kleine Denkwürdigkeiten aus dem Berufsleben eines Bahnmeisters. Das letzte Kriegsjahr im Raume Pirmasens (Biebermühle). Aufzeichnungen des Bahnmeisters Robert Müller. Maschinenschriftl. Manuskript (1973) im Stadtarchiv Pirmasens.

Werner Durth/Wilfried Nerdinger, Architektur und Städtebau der 30er/40er Jahre, Schriftenreihe des Dt. Nationalkomitees für Denkmalschutz, Bd. 48, Bonn 1994.

Martin Wenz, Die Bauwerke aus der Frühzeit der Queichtalbahn, in: Wasgau-Blick, 21. Jg., Februar 1993, S. 50-66.

Ders., Die Bahnhofsanlage Pirmasens Nord — Ein Zeugnis der Verkehrsgeschichte der NS-Zeit, in: Mitt. des hist. Vereins der Pfalz, 97. Band, Speyer 1999, S. 651-676.

Rainer Schedler, Von Trier über Saarbrücken nach Kaiserslautern, Eisenbahn-Kurier-Verlag Freiburg 2000.

Der Eisenbahnknoten Pirmasens Nord, am Kreuzungspunkt der Bahnlinien von Landau nach Zweibrücken und von Pirmasens nach Kaiserslautern, stellt ein einheitliches Ensemble von Gebäuden und technischen Anlagen der 1930er Jahre dar.

Vor allem militärische Gesichtspunkte verhalfen Pirmasens 1934 bis 1939 zu einem großzügigen Umsteigebahnhof. Durch Abkoppelung der Westpfalz vom Fernverkehr und einen zeitweiligen Investitionsstopp blieb der im Zweiten Weltkrieg nur wenig beschädigte Bahnhof Pirmasens Nord seit der Bauzeit fast unverändert, was an einer (früheren) Hauptlinie eine große Seltenheit ist.

Pirmasens Nord ist eine der wenigen in der NS-Zeit völlig neu konzipierten Bahnhofsanlagen. Heute muß der Bahnhof als ein bisher kaum beachtetes Zeugnis der Verkehrsgeschichte Südwestdeutschlands im, 20. Jahrhundert bewertet werden. Nicht wegen seiner Entstehungszeit, sondern wegen seiner Größe, ist Pirmasens Nord inzwischen ein „ungeliebtes" Kind bei der Deutschen Bahn. Nach der Einstellung des Güterverkehrs ist abzusehen, wann die Bahn auch dieses Ensemble von technischen Denkmalen rationalisieren und rückbauen wird. Die Gleisanlagen und Stellwerke des personalintensiven Bahnhofs sind akut vom Abbau bedroht.

1976- Zwei unvollendete Grenzsteine

Zwei unvollendete Grenzsteine

Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land 1976 - Autor Albert Weis

Der Höhenzug, über den die Landstraße von Höheinöd nach Thaleischweiler führt, heißt „First", im Volksmund „Ferscht". Der höchste Teil ist die „buckelig Ferscht"; er wird in alten Urkunden auch die „überzwerche Ferscht" genannt. Ihr höchster Teil liegt 390 m hoch. Auf ihm standen früher weithin sichtbar zwei Steine und eine Eiche.

Einer dieser Steine war dem Augenschein nach sehr alt und von der Verwitterung sehr stark mitgenommen.

Thaleischweiler und Höheinöd besaßen früher nur einen gemeinsamen Bann. Als die Bevölkerung der beiden Orte nach dem 30jährigen Kriege immer mehr zunahm, kam es wegen des Wiedenstrichs auf den Willerungsfeldern der „überzwerchen Ferscht" um 1700 immer häufiger zu Streitigkeiten. Man verlangte auf beiden Seiten, um weiterem Zwist zu entgehen, daß eine Grenze gezogen werde, die die beiden Gemarkungen scheide. Die Untertanen zu Thaleischweiler wollten in dem alten Stein auf dem höchsten Punkt einen Grenzstein sehen, was aber die Untertanen von Höheinöd nicht anerkannten.

Thaleischweiler ganz, Höheinöd teilweise und das Land hier gehörten zum gemeinschaftlichen Besitz der Grafen von Hanau-Lichtenberg (Hessen-Darmstadt) und der Grafen von Leiningen-Daxburg-Heidesheim.. In ihrem Auftrag handelten die Amtsschaffner von Pirmasens und Wallhalben.

Schon 1692 führte der Amtsschaffner Schmitt von Pirmasens Erhebungen durch und hörte die Meinungen von verschiedenen alten Leuten in beiden Gemeinden über den Verlauf einer Banngrenze und auch über den oben genannten alten Stein. Dabei kam auch der seit 1683 auf dem Buchholzhof, nahe bei dieser Höhe, aber auf leiningischem Gebiet wohnende Schweizer Einwanderer Johann Georg Ludy zu Wort, der den Stein als einen gewöhnlichen Feldstein bezeichnete. Amtsschaffner Schmitt machte zu dieser Bekundung eine wenig schöne Bemerkung: „Soll dann ein hergeloffener Schweizer, der doch einem Buben gleich zu achten, mehr gelten, dann 80 und 90jährige Leute, die alle Gelegenheit wissen, auch an und um Eischweiler auferzogen worden und bei Gewissen behaupten wollen, daß dieser ein gültiger Bannstein seie, und kein Feldstein, der Augenschein ein solches klärlich geben wird."

Bei dieser Stellungnahme des Schaffners ist es selbstverständlich, daß der Stein um 1730 zum Grenzstein erklärt wurde und fernerhin die Banngrenze zwischen den beiden Orten kennzeichnete.

Daran änderte sich auch nichts, als sich die Höheinöder wehrten und einen Streit vom Zaune brachen. Amtsschaffner Schmitt ließ die Rädelsführer einsperren und belegte die Gemeinde mit einer Abteilung landgräflicher Soldaten. Nun gaben die Untertanen zu Einöd nach und hielten Frieden.

In Wirklichkeit hatte Ludy mit seiner Behauptung, daß .der alte Stein kein Grenzstein war, recht. Er war aber auch kein gewöhnlicher Feldstein, wie er behauptete.

Da er auf dem weithin sichtbaren Höhenpunkt stand und nach seinem Zustand zu urteilen, schon sehr alt war, steigt in uns die starke Vermutung auf, daß wir es mit einem Menhir oder einem Spillenstein zu tun haben, und daß sich hier eine alte Kultstätte befand. Solche Menhire stehen heute noch bei Blieskastel (der Gollenstein) und bei Rentrisch (die Krimhildenspille).

Der alte Stein ist nun schon seit einigen Jahrzehnten auf der "buckelichen Ferscht" verschwunden. Habgier und. Unwissenheit haben ihn beseitigt und uns, wie schon so oft auch an anderen Stellen, um ein altes Kulturdenkmal ärmer gemacht.

Der zweite Stein, von dem oben die Rede war, steht heute noch. Von unten nicht sichtbar, steht hinter dem Höhenrücken noch ein weiterer. Beide ragen 90 cm aus der Erde und sind viereckig zugehauen, bei einer Deckfläche von 35 cm zu 40 cm. Es sind also recht respektable Brocken.

|

|

|

|

Das "L" bezeichnet die Grafschaft Lichtenberg sichtbar auf der Seite der Thaleischweilerer Gemarkung. |

Grenzstein Nr. 27 |

"1791" in den Stein gemeiselt. Iin diesem Jahr wurden die Grenzen ausgesteint. |

Treten wir näher an sie heran, können wir auf der einen Seite die laufenden Nummern,27 und 29, auf der anderen Seite die Jahreszahl 1791 lesen. Die gegen Höheinöd gerichtete Seite trägt keine Zeichen, die gegen Thaleischweiler gerichtete Seite zeigt links oben ein eingemeißeltes „L".