Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land von 1973 - heute

2012- Mein liebster Lehrer.....

Mein liebster Lehrer und seine "Erinnerungen eines Davongekommenen"

Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land 2012 - von Karlfriedrich Klotz

|

|

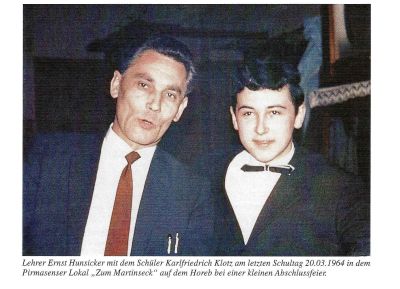

Sage und schreibe ein halbes Jahrhundert ist es nunmehr her, als ich dem außergewöhnlichen Menschen Ernst Hunsicker erstmals begegnete. Es war in der Pirmasenser Berufsschule, damals im Gebäude der Schuhfachschule nahe dem städtischen Schwimmbad (heute PLUB) in der Lemberger Straße beheimatet. Ich war 14 und befand mich seit 1. April 1961 in der dreijährigen Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Steuer- und Gemeindeeinnehmerei Rodalben. Ernst Hunsicker war 36 und mein Klassenlehrer. Er unterrichtete unsere Klasse, die sich aus Verwaltungslehrlingen und Lehrlingen bei Rechtsanwälten zusammensetzte, einmal wöchentlich in den Fächern Deutsch, Schriftverkehr, Fachrechnen und Politische Gemeinschaftskunde. Und das tat er mit exzellentem Fachwissen, mit viel Hingabe und Akribie. Als Beispiel dafür ist mir in besonderer Erinnerung geblieben, wie er das eigentlich „trockene” Thema des Wechselrechts (der Wechsel ist ein schriftliches Zahlungsverspreehen) anpackte. Vom Sichtwechsel und Nachsichtwechsel war da die Rede, vom Tagwechsel und gezogenen Wechsel, vom Wechselnehmer, vom Bezogenen und schließlich noch vom Indossament — eine wahre Flut von Fachbegriffen prasselte auf uns hernieder. Ernst Hunsicker vermittelte anschaulich, was sich in der Praxis hinter jedem Terminus verbarg. Und zum Schluss hatte er noch einen Merksatz parat, mit dem er vor den generellen Risiken des Wechselgeschäfts warnte: „Schreibe hin, schreibe her, aber schreibe niemals quer". Zum Verständnis dieses gereimten Spruchs sollte man wissen, dass der Wechselschuldner auf der linken Seite des Wechselformulars seine verpflichtende Unterschrift quer hinsetzen muss.

Als gutem Pädagogen fiel es Ernst Hunsicker nicht schwer, selbst schwierigste Sachverhalte einfach und verständlich rüberzubringen. Auch wenn seine Art bisweilen etwas „schnoddrig" wirkte, so verströmte sie doch immer Herzlichkeit und menschliche Wärme. Das kam an bei uns Schülern, wir mochten diesen Mann und wir spürten, dass auch er uns mochte. Ich fühlte mich ihm besonders freundschaftlich verbunden, vielleicht auch deshalb, weil er in Thaleischweiler wohnte, meinem Geburtsort.

„Herrschaften, heute wollen wir es mit der Arbeit mal halblang machen und etwas Unterhaltung einflechten." So begrüßte uns der Lehrer Ernst Hunsicker an einem letzten Berufsschultag vor den großen Ferien. Sein Angebot: Quiz, Vorlesen aus einem Buch oder „ich erzähle euch was von meinen Kriegserlebnissen". Letztere Alternative machte er uns schmackhaft mit dem Zusatz: „Es wird bestimmt nicht langweilig." Spätestens da wussten wir, wie wir abzustimmen hatten — und brauchten es nicht zu bereuen.

Einleitend nahm uns Ernst Hunsicker gedanklich mit in die „Ludwigslust", einem großen Bauernhaus, damals außerhalb Contwigs gelegen. Dort war er am 16. August 1924 geboren worden, dorthin zog es ihn nach dem frühen, durch den Beruf des Vaters bedingten Umzug nach Thaleischweiler, während seiner Kinder- und Jugendzeit immer wieder zurück. Viele schulfreie Nachmittage und einen Großteil der Ferien verbrachte er in der „Luscht", wie das geräumige Haus auch genannt wurde. Da traf der kleine Ernst jede Menge liebe Verwandte mehrerer Generationen, die unter einem Dach zusammen lebten, da hatte er viele Freunde, mit denen er in der nahen Natur abenteuerliche Ausflüge unternahm.

Konnten wir Jugendlichen uns unter einem Bauernhaus bei Contwig durchaus etwas Konkretes vorstellen, so war uns die Welt, in die uns Ernst Hunsicker anschließend entführte, total fremd. Es war die Welt des Krieges, wo Vernunft und Menschlichkeit zu schweigen, wo die Waffen das Sagen hatten. Fern der Heimat in Russland und immer ganz nahe dem Tod.

„Zur Fahne gerufen" wurde Ernst Hunsicker am 20. August 1942, vier Tage nach seinem 18. Geburtstag. Weg von der Schulbank der Oberrealschule Pirmasens, hinein in eine kurze Ausbildung und schon drei Monate später ab an die russische Front. Erster Kriegseinsatz im November 1942 im „Donbogen", weitere Einsätze an der Leningrad-Frönt und im Nordabschnitt der Ostfront. Der blutjunge Soldat Ernst Hunsicker sah viele Menschen sterben, Freunde wie Feinde. Er selbst kam relativ glimpflich davon. Einmal erwischten ihn Granatsplitter an der Hand, eine Blutvergiftung und Lähmungserscheinungen im Arm waren die Folge. Der zweite Lazarett-Aufenthalt wurde erforderlich, als seine Füße nach Märschen bei Nässe und eisiger Kälte so stark mitgenommen waren, dass ihm die kno

chenharten Stiefel vom entzündeten Fleisch geschnitten werden mussten. Wunden und Infektionen wurden geheilt, die seelischen Verletzungen aber blieben unversorgt. Zeitsprung: Mai 1945, Kriegsende. Ernst Hunsicker war jetzt „Woinaplennie", wie die Russen ihre Kriegsgefangenen nannten. In unvorstellbar lang sich hinziehenden viereinhalb Jahren (1.640 Tage) durchlief er mehrere Gefangenenlager. Jetzt wurde zwar nicht mehr geschossen, aber das Elend dauerte fort. Grausamkeiten, Schikanierereien, Demütigungen und Hilflosigkeit gehörten zum Alltag. Das größte Leiden aber sei der Hunger gewesen, dieser immerwährende verdammte Hunger, erinnerte sich Ernst Hunsicker. Und während er das erzählte, wurden auch wir Schüler irgendwie zu „Gefangenen", gefangen von der Eindringlichkeit seiner Schilderung menschlicher Abgründe. Einigen von uns trieb es die Tränen in die Augen, nachdenkliche Mienen rundum.

Inmitten dunkelster Hoffnungslosigkeit gab es aber auch Lichtblicke in der Gefangenschaft. Ein solcher erschien Ernst Hunsicker in Gestalt einer älteren russischen Frau namens Sina, die er bei einem Arbeitseinsatz in der städtischen Bibliothek von Charkov traf und die ihn über Monate hinweg täglich mit etwas Brot versorgte, obwohl sie selbst nur wenig hatte. Und als er später den Ort seines Arbeitseinsatzes wechseln musste, machte sie ihn ausfindig, brachte zweimal in der Woche zum Brot auch noch Milch. Ein barmherziger „Engel" aus den Reihen der stolzen Siegermacht hatte den Weg in die „Hölle" der gedemütigten Verlierer gefunden. Dieser Frau verdanke er vielleicht sogar sein Leben, meinte Ernst Hunsicker, der seine eindrucksvolle Erzählung mit der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft am 6. November 1949 abrundete. Diesen denkwürdigen Tag nannte er seinen „zweiten Geburtstag".

Wieder in der Heimat

Nach fast sieben leidvollen Jahren in der Fremde endlich wieder zu Hause angekommen, holte der nunmehr 25-jährige Ernst Hunsicker an der Oberrealschule Pirmasens das Abitur nach. Anschließend nahm er zunächst das Studium der Volkswirtschaft an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz auf, brach es aber nach dem zweiten Semester ab. Er fühlte sich mehr zu der Fachrichtung Pädagogik hingezogen und wechselte dafür auch den Studienort. An der Wirtschaftshochschule Mannheim legte er schließlich das DiplomHandelslehrer-Examen ab und startete am 1. September 1953 als Referendar an der Berufs- und Handelsschule Pirmasens seine Lehrer-Laufbahn, die mit dem Titel eines Studiendirektors in der Position des stellvertretenden Schulleiters 1985 zu Ende ging.

Etliche Jahre waren ins Land gezogen seit der Berufsschulzeit. Vieles hatte sich auch bei mir verändert, unter anderem der Wohnort: Nach meiner Heirat 1970 war ich von Rodalben nach Thaleischweiler umgezogen, meinem Geburtsort. Es mag wohl Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein, als ich eines Freitagabends zum Dämmerschoppen das Gasthaus Mang aufsuchte. Dort hielt der Gesangverein 1882, in dem mein einstiger Lieblingslehrer zeitweise 1. Vorsitzender und 2. Dirigent war, seine wöchentlichen Singstunden ab. Nach der „Pflicht" kamen viele Sänger zur abendlichen „Kür" vom Saal im Obergeschoss runter in die Gaststube, um ihre trockenen Kehlen mit einem kühlen Tropfen anzufeuchten. Ich gesellte mich manchmal zu ihnen, denn was Interessantes gab's immer zu erzählen. Zufällig kam ich an besagtem Freitagabend am Stammtisch neben Ernst Hunsicker zu sitzen. Natürlich lebten da auch die alten Schulzeiten wieder auf. Ich erzählte meinem Tischnachbarn, wie sehr uns Schüler damals seine Kriegserzählungen beeindruckt hatten und stellte schließlich die Frage, ob er das denn nicht mal niederschreiben wolle. Er war sichtlich überrascht: „Was? Meinst du das auch? Ich habe schon sehr oft darüber nachgedacht." Es kamen andere Themen auf die Tagesordnung und zu später Stunde ging man schließlich auseinander.

Es vergingen wieder einige Jahre, als mir eines schönen Tages meine Frau ausrichtete: „Deine Tante Toni hat angerufen, du sollst dir beim Ernst dein Buch abholen." Ich kam ins Grübeln: „Welcher Ernst? Welches Buch?" Rückruf bei der Tante: „Es war der Ernst Hunsicker und er hat von einem Buch gesprochen." Mehr wusste sie auch nicht.

Das Rätselraten ging weiter: „Hatte ich irgendwann meinem ehemaligen Lehrer ein Buch geliehen? Aber daran würde ich mich doch erinnern." Weiteres Nachdenken und dann der Geistesblitz: „Hatte er es vielleicht wahr gemacht und seine Erinnerungen niedergeschrieben?" Ein Besuch bei Ernst Hunsicker in der Talstraße brachte des Rätsels Lösung. Da lag das Buch mit dem Titel „Erinnerungen eines Davongekommenen", rund 100 Seiten stark, mit Bildern und geografischen Skizzen.

Ein Exemplar samt Widmung des Autors („Freundlichst zugedacht, Ernst Hunsicker, August 1991") konnte ich gleich mitnehmen und las es an zwei Abenden. Im Kern war es die gleiche eindrucksvolle Geschichte, die ich rund 30 Jahre zuvor als Berufsschüler am letzten Tag vor den Sommerferien gehört hatte, nur noch ausführlicher und bebildert. Zusätzlich erfuhr der Leser weitere interessante Details aus dem Leben Ernst Hunsickers, darunter seine Qualitäten und Erfolge als jugendlicher Fußballer und Leichtathlet, um nur ein Beispiel zu nennen.

In der Folgezeit suchte ich meinen früheren Lehrer noch mehrmals auf, um weitere Bücher für ehemalige Mitschüler aus dem Kollegenkreis abzuholen. Bei einem Besuch musste ich allerdings unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil die erste Auflage bereits vergriffen war. Es folgten eine zweite und schließlich eine dritte, insgesamt rund 500 Exemplare fanden Leser. Die Bilanz: Das Unterfangen, gleichzeitig als Autor und Verleger zu fungieren, war ein voller Erfolg.

Im Alter von 77 Jahren verstarb am 13. Juni 2002 mein „liebster Lehrer" nach schwerer Krankheit. Viele Menschen trauerten fünf Tage später mit den Angehörigen (Ehefrau, zwei Töchter, zwei Söhne), als Ernst Hunsicker auf dem Friedhof in Thaleischweiler zu Grabe getragen wurde.

Auch neun Jahre danach denke ich noch gern und oft zurück an diesen außergewöhnlichen Menschen. Immer wieder, wenn ich in seinem Buch mal blättere, wird mir so richtig bewusst, welche Lebensleistung er vollbracht hat. Aus den langen Schatten eines grausamen Vernichtungskrieges und nach zermürbender viereinhalbjähriger Gefangenschaft kehrte er völlig unvorbereitet heim in eine neue Republik, in eine Gesellschaft mit veränderten Zielen und Wertmaßstäben. Er hatte keinen Therapeuten zur Seite wie heute die traumatisiert zurück kommenden Veteranen aus dem Kosovo oder aus Afghanistan.

Wie Menschen am Krieg und seinen psychischen Folgen leiden und zerbrechen können, hat besonders eindringlich Erich Maria Remarque nach dem Ersten Weltkrieg in zahlreichen Romanen (unter anderen „Im Westen nichts Neues") beschrieben. Für den Bestseller-Autor von Weltruhm war das Veröffentlichen seiner schlimmen Erinnerungen wie eine Eigentherapie. Ernst Hunsicker hat sich nicht geäußert, was das Erzählen und später das Schreiben über seine Kriegserlebnisse ihm gebracht hat. Er tat es einfach, weil ihm danach war und deshalb war es wohl auch gut für ihn.

Als Ernst Hunsicker Ende 1949 die Schwelle zwischen Kriegschaos und heiler Welt überschritten hatte, strauchelte er jedenfalls nicht, sondern ging geradlinig und zielstrebig seinen Weg. Er machte Abitur und Examen, ergriff seinen Wunschberuf, gründete eine Familie und engagierte sich auch noch ehrenamtlich. Er hatte sich durchgebissen. In der Sportlersprache würde man ihn als „Steher" beschreiben, als einen, der sich auch dann noch behauptet, wenn's ganz schwer wird.

Kurzum: Ernst Hunsicker hat sein „zweites Leben” vorbildlich gemeistert. Dabei wäre sein „erstes Leben" um ein Haar schon früh zu Ende gewesen. Doch da griff glücklicherweise jener besagte Schutzengel ein, der Sina hieß und in Gestalt einer älteren russischen Frau seine hilfreiche Hand ausstreckte.

1982- Napoleonskämpfer-Johann Wilhelm Knapp

Johann Wilhelm Knapp, ein Napoleonskämpfer aus Thaleischweiler

Von Christian Gortner- Heimatkalender 1982, Seite 121-123

Unser Napoleonskämpfer hat zwar nicht am Feldzug nach Moskau teilgenommen und deshalb auch nicht den Rückzug und den Untergang der glorreichen und sieggewohnten Armee Napoleons im Winter 1812/13 miterlebt. Trotzdem ist die Geschichte, von der hier berichtet wird, es wert, der Nachwelt erhalten zu bleiben, zumal es sich bei dem Genannten um einen gebürtigen Thaleischweilerer gehandelt hat.

Seine Eltern stammten zwar nicht von hier; die waren aus Hütschenhausen zugezogen. In dem Sterberegister von Thaleischweiler taucht der Name Knapp nach 1800 nicht auf. Es ist daher anzunehmen, daß die Familie später wieder verzogen ist. Vielleicht nach Rieschweiler, wo der Name in jener Zeit und auch heute noch des öfteren erscheint. Der Vorname des Vaters ist nicht bekannt; daher war eine Nachprüfung nicht möglich. Auch die Geburt unseres Helden kann urkundlich nicht nachgewiesen werden, da die Geburtsregister in Thaleischweiler erst seit 1798 geführt werden. Zu dieser Zeit war er aber schon neun Jahre alt. Seinem Sohn, von dem wir später noch hören werden, hat er jedenfalls überliefert, daß er in Thaleischweiler geboren war.

Johann Wilhelm Knapp war 17 Jahre alt, als er sich im Jahre 1806 von hier aus zu Fuß auf den Weg nach Mainz machte, um sich dort von den Franzosen zum Militärdienst anwerben zu lassen. Diese wiesen jedoch das schmächtige Bürschchen schon wegen seines jugendlichen Alters zurück. Aber so leicht gab er sich nicht geschlagen. Er wies darauf hin, daß er in kurzer Zeit von seinem Geburtsort Thaleischweiler zu Fuß nach Mainz marschiert war und damit seine Tauglichkeit genügend unter Beweis gestellt hatte. Diesem Argument konnten sich die Franzosen offensichtlich nicht verschließen und nahmen den Bewerber schließlich doch an. Aus dem jungen Bürschlein wurde bald ein brauchbarer Soldat, der den Anforderungen des napoleonischen Heeres voll und ganz genügte. Ja, er brachte es in verhältnismäßig kurzer Zeit sogar zum Unteroffizier. Als solcher nahm er am 21. und 22. Mai 1809 an der Schlacht bei Aspern teil, bei der Napoleon gegen den österreichischen Heerführer Erzherzog Karl seine erste Niederlage einstecken mußte. Nach einem kurzen Waffenstillstand kam es erneut zur Schlacht. Auf der Seite Napoleons standen 160000 Mann und 584 Geschütze, während die Osterreicher unter Erzherzog Karl nur 110000 Mann und 452 Geschütze aufbieten konnten. Die beiden Heere trafen am 5. Juli 1809 bei Wagram nördlich von Wien aufeinander. Den ersten Tag standen die Osterreicher trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit noch siegreich durch. Am zweiten Tag versuchte Napoleon, die gegnerische Frontlinie zu durchbrechen. Dieses Vorhaben wurde aber durch den Beschuß einer Anzahl feindlicher Geschütze stark behindert. Auf ihre Stellung hindeutend, sagte Napoleon in kurzem Ton: „Die Batterie dort stört mich!" Für den Unteroffizier Knapp, der in der Nähe stand, war diese Bemerkung des Kaisers ein Befehl. Kurz entschlossen machte er sich mit seinem Zug daran, die Geschütze durch einen Handstreich außer Gefecht zu setzen. Trotz starken feindlichen Feuers gelang es ihm, in die Nähe der Batterie zu kommen. Mutig stürzte er sich mit seiner Schar auf die Bedienungsmannschaften der immer noch feuernden Kanonen. Aber gar so leicht wurde es den Angreifern nicht gemacht. Bei dem entstandenen Handgemenge erhielt Knapp einen Bajonettstich durch die Wange über das Auge hinweg in die Stirnhaut und einen Schuß in den rechten Oberschenkel.

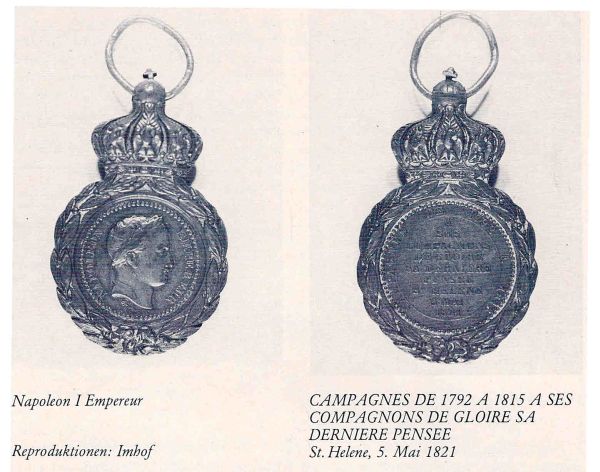

Das kühne Unternehmen hatte den gewünschten Erfolg. Der Kaiser hielt den durch die wackere Tat für seine Armee erzielten Vorteil für so groß, daß er den Verwundeten sofort auszeichnete. Noch auf dem Schlachtfeld heftete er ihm eigenhändig ein Ehrenzeichen, nämlich ein weiß emailliertes Kreuz, an die Brust. Die Schlacht wurde gewonnen, und die tapfere, wagemutige Tat des Unteroffiziers Knapp aus Thaleischweiler dürfte ihren Teil zum Sieg beigetragen haben.

Mit der Verleihung dieses Ordens war zugleich eine jährliche Rente verbunden, die auf die kommenden Geschlechter, jeweils auf den ältesten Sohn oder auf die älteste Tochter vererbt werden sollte, sofern diese mit einem französischen Offizier verheiratet war.

Knapp, nunmehr Invalide, heiratete im Jahre 1816 eine Bürgerstochter von Rehborn. Wie er dort hingekommen ist, konnte nicht ermittelt werden. Ein Jahr darauf wurde ihm ein Sohn geboren, der auf den Namen Wilhelm getauft wurde. Dieser erzählte später, sein Vater habe es nie lange zu Hause ausgehalten. Immer wieder hätte es ihn zu seinen alten Kriegskameraden in der Pfalz und im Elsaß gezogen. So kam es auch, daß er nicht in Rehborn, sondern am 15. Februar 1834 in Weißenburg, wahrscheinlich an den Folgen einer Blutvergiftung, gestorben ist, da die Kugel im Oberschenkel nicht entfernt werden konnte.

Nun fiel die Rente seinem Sohn Wilhelm zu, dem sie eine Ausbildung zum Lehrer in Kaiserslautern und danach ein vier Jahre dauerndes Studium in Mathematik und Französisch in Paris ermöglichte. Wieder in die Heimat zurückgekehrt, fand er eine Anstellung in Neustadt und später am Progymnasium in Frankenthal. Nach seiner Pensionierung im Jahre 1891 siedelte er nach Ludwigshafen a. Rh. und etliche Jahre später nach Mannheim über, wo er nicht lange nach der Jahrhundertwende starb. Die von seinem Vater ererbte Rente bezog er bis zu seinem Tod. Da er keine Nachkommen hatte, erlosch mit ihm das napoleonische Vermächtnis.

Quelle: Ph. Sponheimer: Johann Wilhelm Knapp, ein tapferer pfälzischer Napoleonskämpfer — Heimatblätter für Ludwigshafen a. Rh. und Umgebung Nr. 17 Jahrgang 1931.

1986- Gewölbeschußstein

Gewölbeschlußstein in der prot. Kirche

Bild Wilbert Becker - Text von Bernhard H. Bonkhoff - Heimatkalender 1986 für das Pirmasenser und Zweibrücker Land

|

Steinbildhauerarbeiten im Landkreis Pirmasens ( Heimatkalender 1986, Seite 73) Der Gewölbeschlußstein aus gotischer Zeit mit seinen Blatt- und Blütenmotiven hat seinen Ort in der Seitenkapelle der Protestantischen Pfarrkirche von ThaleischweilerFröschen, einem der interessantesten Dorfkirchenbau des Kreisgebietes, an welchem nahezu alle Stilrichtungen vertreten sind. Ursprünglich war der Stein mit dem Gesicht farbig gefaßt, wie Farbspuren in den tieferen Partien zeigen. |

| Bild - Heimatkalender 1986 Seite 13 |

1981- Die Entwicklung der Aussiedlerhöfe im Kreis Pirmasens

Die Entwicklung der Aussiedlerhöfe im Kreis Pirmasens

Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land 1981 - Von Richard Schäfer

Einzeln oder in Gruppen sind sie für den Besucher plötzlich mitten in der Landschaft erkennbar, aber auch nahe bei den geschlossenen Siedlungen oder am Ortsrand: neue Bauernhöfe, bunte Flecken in der Landschaft. Sie sind alle nach dem zweiten Weltkrieg entstanden. Einzelhöfe und Weiler gab es schon vorher. Siedlungen, die in früherer Zeit zum Teil unter direkter Lenkung vorausschauender, ökonomisch denkender Grundherren gegründet wurden. Ihre Existenz ist aus dem Bewußtsein der Bevölkerung nicht wegzudenken. Viele von ihnen haben eine bewegte, für die engere Region markante Geschichte aufzuweisen. Jahrhundertealter Familienbesitz oder ständiger Wechsel der Bewohner, das Auf und Ab zwischen wirtschaftlicher Blüte und wirtschaftlichem, sozialem Niedergang spiegeln sich darin wieder, verbrämt mit viel Romantik, die sich bei rückschauender Betrachtung immer leicht einschleicht. Diese Merkmale haben unsere Aus- oder Neusiedlungen beileibe nicht aufzuweisen, sie sind Neuschöpfungen unserer Zeit.

Die Aussiedlungen sind das Ergebnis der nach dem Krieg neu angesetzten, agrarpolitischen Zielsetzungen, die letztlich zum Landwirtschaftsgesetz vom 5. September 1955 und zu dem alljährlich zu erstellenden »Grünen Plan« geführt haben. Darin spielt die Agrarstruktur eine schwerwiegende Rolle, die man aber nicht getrennt, sondern im Zusammenspiel mit anderen, begleitenden Hilfsmaßnahmen sehen muß. Man stand damals, wie übrigens auch heute noch, vor der Frage, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die Landwirtschaft in ihrer Einkommensentwicklung an den allgemeinen Fortschritt in den übrigen Wirtschaftszweigen herangeführt werden könnte.

In die unmittelbare Nachkriegszeit fallen bekanntlich die allenthalben erhobenen Bestrebungen nach Bodenreformen verschiedener Art. In den sowjetisch besetzten Gebieten wurden die Großbetriebe entschädigungslos enteignet und an Landwirte verteilt. Die Kleinheit der damit im Übereifer (vor ideologischem Hintergrund) geschaffenen Einheiten bot jedoch, unter den dort herrschenden Verhältnissen keine ausreichende Basis für eine positive Weiterentwicklung, sie lieferte aber der kommunistischen Ideologie den greifbaren Vorwand eines Beweises für die Unfähigkeit einer privatwirtschaftlichen Agrarverfassung. Es folgte die zwangsweise Kollektivierung, die zur heutigen Agrarverfassung in der DDR geführt hat.

Zum Verständnis der im Gebiet der Bundesrepublik beschrittenen Wege bedarf es einiger Erläuterungen zu den Mängeln der Agrarstruktur. Diese wird im wesentlichen erkennbar durch Angaben über die Betriebsgrößenverteilung, die Flurlage, d. h. Zahl und Größe der Flurstücke je Betrieb, arrondiert oder in Streulagen, die Hoflage in beengten Dörfern, im offenen Weiler oder als Einzelhof, letzten Endes auch über die Bodennutzung, hier deren Intensität und Nutzungsrichtung. Wer Landwirtschaft betreibt, weiß, daß diese Bereiche auch zu den grundlegenden Faktoren des landwirtschaftlichen Betriebes zu rechnen sind. Sie stehen gleichrangig nebeneinander. Die optimale agrarische Struktur wird am besten deutlich, wenn man ausdrückt, wann sie »krank« ist. Krank ist sie, wenn die Menschen, die im Hauptberuf Land bewirtschaften, die materiellen und ideellen Grundlagen für den Lebensunterhalt nicht erarbeiten können. Das Landvolk soll seelische und geistige Befriedigung in seiner Arbeitswelt fmden können. Das Festhalten an der Daseinsform und am Beruf soll erstrebenswert bleiben. Das gehört mit zur volkswirtschaftlichen Aufgabe der Landwirtschaft, nämlich den Boden bestmöglich zur Sicherung der Ernährung zu nutzen. In unserer Heimat war die vorhandene Agrarstruktur infolge der herrschenden Erbsitten (Freiteilbarkeit) denkbar ungünstig. In der Reihe der als gleichrangig aufgezählten Kennwerte der Agrarstruktur kommt. der Betriebsgröße eine gewisse Schlüsselstellung zu. Maßnahmen zur Verbesse- rung der Agrarstruktur müssen vorrangig darauf abzielen, die Betriebsgrößenverteilung zu verändern. Erst dann können andere Maßnahmen wirksam werden. Es wird dabei nicht an Großbetriebe gedacht, sondern an bäuerliche Familienbetriebe, die ihr Einkommen weitgehend mit familieneigenen Arbeitskräften erwirtschaften. Es waren also Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung solcher Betriebe notwendig. Dazu mußte die Ausstattung mit ausreichend Grund und Boden in möglichst günstiger, am besten arrondierter Lage zur Hofstelle angestrebt werden, also Flurneuordnung, Landaufstockung, Neubau und Erweiterung von Be

triebsgebäuden, Errichtung neuer Höfe außerhalb des Ortsbereiches. Durch diese Maßnahmen konnten die Grundlagen für eine Reihe-weiterer positiver Entwicklungen in Richtung der agrarpolitischen Zielsetzung geschaffen werden. Jeder Landwirt kann sie für seinen Betrieb aus betriebswirtschaftlicher Sicht als Wunschliste für die Entwicklung seines Betriebes formulieren, nämlich: sicherere Produktionsgrundlage durch mehr Grund und Böden, wirtschaftlicherer Einsatz von technischen Hilfsmitteln in der Außen- und Innenwirtschaft, verbesserte Arbeitsbedingungen, verbesserte Arbeitsproduktivität, Senkung der Produktionskosten, Ausbau wirtschaftlicher Produktionseinheiten in der Viehhaltung, Verbesserung der Lebensgrundlage und der Lebensqualität.

Das politische Instrument für die Verwirklichung dieser Ziele war das Landwirtschaftsgesetz mit dem Grünen Plan. Unter dem Stichwort »Verbesserung der Agrarstruktur«, wurden jährlich erhebliche Mittel zur Durchführung solcher Maßnahmen bereit gestellt, die geeignet waren, in der herrschenden Agrarstruktur die erwünschten Veränderungen .in Gang zu bringen und zu beschleunigen. Dies waren insbesondere die Flurbereinigung, die Landaufstockung, die Aussiedlung von Gehöften aus zu engen Ortslagen.

Wie diese Maßnahmen auch in unserer engeren Heimat zur Auswirkung kamen, machen wir uns am besten an einigen Beispielen klar. Das , »klassische« Flurbereinigungsverfahren bietet für die Neuordnung der Fluranlage die besten Möglichkeiten. Hier kommt es zu einer vollkommenen Neuvermessung, Erschließung und Neuverteilung der Flurstücke bis zur Ausweisung arrondierter Gemarkungsteile für die Errichtung neuer Höfe.

Eine der ersten Flurbereinigungen im Kreis Pirmasens wurde in Winzeln durchgeführt, ein damals noch als bäuerlich geprägt anzusprechendes Dorf vor den Toren der Schuhstadt Pirmasens, das durch seinen aktiven Reit- und Fahrverein über die Grenzen des Kreisgebietes hinaus bekannt war. In der Schulstraße, heute Oskar-Metz-Straße, stand der Hof des Landwirts Jakob Hunsicker. Etwa 13 ha Land hatte er .zu bewirtschaften; er hielt um 25 Stück Rindvieh sowie 3 oder 4 Pferde und hatte auch die damals üblichen Maschinen, wie Mähmaschine, Mähbinder, Gespanngerät für Bodenbearbeitung, Saat- und Pflegearbeiten. Ganze 700 qm standen für Wohnhaus, Stall, Scheune und Hofraum zur Verfügung. Ernte und Futterwagen mußten von der Straße her vor- oder rückwärts einrangiert werden. Aus dieser großen Enge wollte sich der Bauer befreien. Es gehörte damals schon viel Mut dazu, zu sagen: »Ich möchte meine Hofstelle verlegen, um meine Wirtschafts- und Einkommensgrundlagen zu verbessern«, denn eine behördliche Anordnung dazu gab und gibt es nicht. Die Flurbereinigungsbehörde wies ihm ein Stück Land in der Gewanne Molkenbrunnen zu. Es war damals etwas ganz besonderes, einen neuen Hof bauen zu wollen. Jedenfalls erschienen mehrmals Berichte mit Aufnahmen in der Lokalpresse, die das Ereignis bekannt machten und würdigten. Der.»Fortschritt« stellte sich ein, es wurden ein Tieflaufstall errichtet, verbesserte Haltungsbedingungen für das Vieh, Weidegang, verbesserte Arbeitsbedingungen und, ebenso wichtig, verbesserte Lebensbedingungen -für die Familie im neuen Wohnhaus geschaffen. Doch was anfänglich als gut erschien, zeigte sich bald als nicht mehr passend. Der Betrieb wuchs. Es wurde umgebaut, erweitert. Der Sohn hatte inzwischen geheiratet, er übernahm den Betrieb, es wurde weiter vergrößert, schließlich ein neues Stallgebäude errichtet, in dem heute 35 Milchkühe stehen. Diese Entwicklung lief über 20 Jahre. 1957 wurde der Bau begonnen, 1971 war die letzte Baumaßnahme beendet. Den alten Hof in der Schulstraße hat ein Viehtransportunternehmer gekauft.

Der »Molkenbrunnerhof«, nach dem Flurnamen des neuen Standortes benannt, ist hier als Beispiel aufgeführt, weil, einerseits die Möglichkeit einer voll-oder zumindest teilarrondierten Zuteilung in der Flurbereinigung bestand, andererseits aber auch als Beispiel dafür, daß eine Aussiedlung von Anfang an kein Endzustand, sondern Ausgangsstadium für eine dynamische Weiterentwicklung eines Betriebes sein kann. Es hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, daß keine der Siedlungen in ihrem Anfangsstadium geblieben ist. Sie haben sich alle verändert, bedingt durch die Struktur in ihrem Umfeld einerseits und die dynamische Anpassungsfähigkeit des Betriebsleiters und der familiären Situation andererseits. Wo diese Umstände zusammentreffen, wäre einer der seltenen Idealfälle erreicht.

Eine »Flurbereinigung« dauert oft 10 Jahre, viel zu lange, um auf diesem Wege große Umwälzungen in der Agrarstruktur in Gang zu setzen. Um schneller zum Ziel zu gelangen, schuf man auch die Möglichkeit eines beschleunigten »Zusammenlegungsverfahrens«. Bei diesem wird auf eine Neuvermessung und vollkommene Umgestaltung des Wegenetzes verzichtet. Die vorhandenen Grundstücksgrenzen bleiben erhalten. Die Grundstücke werden lediglich sinnvoll zu größeren Einheiten zusammengelegt und die vorhandenen Wege, soweit erforderlich, befestigt. Je nach Größe des Gebietes werden für die Zusammenlegung nur etwa 2 bis 3 Jahre benötigt.

Eine solche Zusammenlegung wurde z. B. in Thaleischweiler durchgeführt. Diese alte Siedlung im Schwarzbachtal war bereits von der wachsenden Schuhindustrie und durch ihre Verkehrslage von Handel und Gewerbe geprägt. Die wenigen Landwirte fielen ohnehin nicht sehr ins Gewicht, sie waren aber auch nicht zu übersehen. Für sie war der Hofstandort im Tal bereits eine innerbetriebliche Belastung, abgesehen von den sonstigen Bedingungen. Zwei von ihnen schlugen den Weg nach vorn ein und strebten den Neubau ihrer Höfe an. Für beide war die Ausgangssituation ungefähr gleich. Wenig Eigentumsland, schlechte Gebäude, fehlender Platz für mehr Vieh, ungenügende Wohnverhältnisse. Die Hanglage des Hofes an der Durchgangsstraße bildete immer ein Hindernis für den allgemeinen, wie auch den eigenen Verkehr der Landwirte. Was sollte man tun? Diesen Zustand belassen und langsam verkümmern oderrvorwärts schreiten? Einer der Höfe gehörte Josef Bauer, einem der ehemals kleinen »Kuhbauern« in Thaleischweiler, der inzwischen aber schon zu den »Gaulsbauern« aufgestiegen war. Man fuhr schon mit zwei Pferden. Der Hof, durch Erbteilung auf 6 ha geschrumpft, bis nach dem Kriege durch Rückkauf von Geschwistern auf 12 ha vergrößert, bot nicht mehr als ein kärgliches Einkommen für die Familie. In der aufstrebenden Gemeinde wurde zunehmend Land zum Verkauf angeboten. Die Siedlungsgesellschaft kaufte es auf, ein Teil davon wurde an Bauern verkauft. Das war schon vor der Zusammenlegung, aber bereits ein entscheidender Schritt in die Zukunft. Aber die Hofstelle? Eingeengt, unmittelbar an verkehrsreicher Straße ineinander verschachtelte Gebäude, keine Umbau- oder Erweiterungsmöglichkeiten, dazu im Aufschwung der 60er Jahre eingekreist, mitten im Wohtigebiet bereits ein »Unbeliebter«, der einen Misthaufen im Hof hatte, den die Nachbarn nicht mehr riechen mochten. Sollte der verschwinden, am Ende doch eine Einbahnstraße, eine Sackgasse? Der Betrieb war inzwischen dem ältesten Sohn Alois übergeben worden,_ der dynamisch genug war, um den Gedanken einer Aussiedlung zielstrebig voranzutreiben. Obwohl 1955 versucht worden war, durch Umbau eine Verbesserung zu erreichen, war auf dem alten Hof kein Blumenstrauß mehr zu gewinnen. In Verbindung mit der Zusammenlegung bestanden günstige Aussichten, die auch genutzt wurden. Rechtzeitig eingeleitet konnte so, ähnlich wie im klassischen Verfahren, eine fast vollständig arrondierte Landzuteilung in der Nähe des gewählten Standortes erreicht werden. Vor der Zusammenlegung waren 174 Parzellen zu bewirtschaften, danach noch drei. 1965 wurde gebaut. Ein modernes Wohnhaus, ein modernes Wirtschaftsgebäude mit Stall für Rindvieh und Mastschweine, Bergeraum für Vorräte; eine Gerätehalle kam später dazu. Erfolg: Die Hofstelle in der Friedhofstraße 1, die vor ihrer Erbauung im Jahre 1882 noch vor dem Dorfe lag, wurde verkauft, der Dorfkern damit entlastet, ein entwicklungsfähiger, moderner, hochmechanisierbarer landwirtschaftlicher Betrieb geschaffen, Arbeits- und Lebensverhältnisse verbessert, die Landbewirtschaftung auf eine solide Grundlage gestellt, die Aufnahme von brachfallendem Land erleichtert. Der Betrieb hat sich durch Zupacht weiter vergrößert. Der Hof wurde in der Nähe des Schlangenbrunnens, oberhalb der Straße nach Höheinöd, errichtet und nach dem Flurnamen der Gewanne »Lenspacherhof« benannt.

Wo ein Verfahren zur Neuordnung der Feldflur (Flurbereinigung, Zusammenlegung, freiwilliger Landtausch) nicht möglich war, wurde der Bau einer Aussiedlung auch außerhalb dieser behördlichen Verfahren gefördert. Es konnte somit gewissermaßen der zweite vor dem ersten Schritt gewagt werden. Man bemühte sich dabei, den Hofstandort so zu wählen, daß in einem späteren Umlegungsverfahren, wenn keine Voll-, so doch eine Teilarrondierung, zumindest aber eine Zusammenfassung der Grundstücke in wenigen großen Blöcken in Hofnähe erwartet werden konnte. Der Landwirt mußte ein genügend großes Grundstück in geeigneter Lage dazu bereitstellen. Die Flurbereinigungsbehörde hatte darüber zu entscheiden, inwieweit dort später der Wunsch nach einer strukturverbessernden Landzulage erfüllt werden konnte. Nicht immer war alles so vorauszusehen und so zu beeinflussen, daß eine optimale Lösung geschaffen werden konnte. Einzelne Siedlungen warten bis heute auf den Tag, an dem ihre 100 oder mehr Parzellen zu wenigen großen Schlägen zusammengefaßt werden.

An folgendem Beispiel wird deutlich, welche Entwicklung eine nach diesen Gesichtspunkten errichtete Siedlung nehmen kann. Man könnte fast beginnen wie im Märchen, »es war einmal«, aber es ist kein Märchen, sondern greifbare Gegenwart. Begeben wir uns also nach Busenberg im Wasgau, am Fuße des Drachenfels. Durch den Ort führt die Bundesstraße 427. In der Hauptstraße Nr. 54 wohnte ehedem der Landwirt, Holzabfuhr- und landwirtschaftlicher Lohnunternehmer Ernst Müller mit seiner Familie. Sein Anwesen bestand aus einem Wohnhaus (Baujahr 1719, sehr schlechter Zustand), Scheune und Stall für 6 Kühe, einige Rinder, 10 bis 12 Schweine und aus einem Geräteschuppen aus jüngerer Zeit. Für das zu bewirtschaftende Land, mit Zupacht etwa um 8 oder 9 ha, war das gerade noch ausreichend, jedoch nicht für einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb. Holzabfuhr und landwirtschaftliche Lohnarbeiten waren notwendige Einkommensergänzungen, ohne die der Lebensunterhalt nicht bestritten werden konnte. Müller war ein der Scholle verbundener Landwirt. Seinen Sohn Paul schickte er zur besseren beruflichen Ausbildung in die Landwirtschaftsschule nach Pirmasens. Wesentlich war für diesen aber auch der Kontakt mit den jungen Landwirten aus dem Kreisgebiet, bis nach Zweibrücken hin. Mit ihnen konnte er Ackerbau-und Viehhaltungsmethoden vergleichen. Mehr Land und mehr Vieh waren erforderlich, wenn daraus die Betriebsausgaben, Rücklagen und der Unterhalt zweier Familien bestritten werden sollten. Schon Pauls Urgroßvater hatte die Absicht, einen Einzelhof in der Gemarkung zu errichten. Sehr wichtig waren aber auch die, durch den Schulbesuch aufgebauten Kontakte zur Pirmasenser Beratungsstelle, die ihm halfen, seinen Berufswunsch »Landwirt« zu verwirklichen. Deshalb wurde die Möglichkeit einer Aussiedlg in Erwägung gezogen, als sich die Gelegenheit dazu eröffnete. In der Hauptstraße Nr. 54 wäre man wohl auf verlorenem Posten ohne Aussicht auf eine Entwicklung zum Vollerwerbslandwirt geblieben. Eine Aussiedlung war in Busenberg ein Wagnis, von dem auch Experten nicht sicher sagen konnten, ob es gut gehen würde. Wie sehr dies von der Qualität des Landwirts, seinem Wissen und Können, seinem festen Willen und der Opferbereitschaft der ganzen Familie abhängt, könnte ein Chronist an diesem Beispiel leicht veranschaulichen. Zu den schlechten Gebäuden kam auch eine durch Realteilung extrem zergliederte Flur. Die Standortwahl fiel auf ein Grundstück der Gewanne »Am weißen Stein«. Dort konnte erwartet werden, daß sich aus Flächen, deren Bewirtschaftung wegen anderer Einkommensquellen von den Besitzern aufgegeben wurden, nach und nach eine Landaufstockung ermöglichen ließ. Die Behörden waren mit der Standortwahl anfangs nicht' einverstanden. Es gab Bedenken wegen der geringen Wertigkeit der Böden, die aber überwunden werden konnten. Es gab auch Bedenken von Seiten der Naturschutzbehörde, die keine Zersiedlung der herrlichen Wasgaulandschaft um den Drachenfels haben wollte. 1960/61 konnte der Hof, um dessen Entstehung hart gekämpft worden war, gebaut werden, bestehend aus Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude mit Ställen für Rindvieh und Schweine, wie man sie damals für modern und zweckmäßig ansah. 6 ha Land gehörten der Familie Müller, dazu kamen noch 8 bis 9 ha Pachtland. Das war die Basis. Und mit dem Hofbau begann Schritt für Schritt der weitere Ausbau der Existenz. Heute sind es 20 ha Eigentum und fast 40 ha Pachtland, demnach also etwa die vierfache Fläche von 1960, aber insgesamt 10 Parzellen weniger als damals. Man spürt den Schweiß, der für die Rodung und Rekultivierung verwilderter Grundstücke aus eigenem Antrieb bis zum heutigen Tag fließen mußte. Gäbe es denTitel eines »Landwirtschaftspflegers im Wasgau« dann hätte ihn Paul Müller vom Weißensteinerhof verdient. Wäre diese Landschaftserhaltung auch ohne diese Aussiedlung erfolgt? (Siehe auch: Friedrich Not, Das Brachlandproblem im Wasgau, Heimatkal. 1979, S. 129 ff.) Nicht nur an Fläche hat der Betrieb zugenommen. Auch Viehhaltung und Wirtschaftsgebäude wurden vergrößert und ergänzt. Heute steht der Betrieb auf sicheren Beinen. Obwohl man das Ziel dieser Aussiedlung als erreicht betrachten kann, zeigt sich im Grunde doch, daß zur Vollendung des Ganzen noch Maßnahmen zur Neuordnung der Feldflur hinzukommen müssen. Mancherorts konnten diese schon nachvollzogen, hier und in etlichen weiteren Fällen aber bislang leider noch nicht durchgesetzt werden.

Drei Aussiedlungen, drei Beispiele, stellvertretend für alle anderen. Alles hat sich in ähnlicher Weise vollzogen unter sehr ähnlichen Bedingungen. Hat der Erfolg den Aufwand gelohnt? Für die betroffenen Landwirte wohl sicher, für die agrarstrukturelle Entwicklung insgesamt wohl auch, doch die Aussiedlung als begleitendes Instrument der Flurneuordnungsmaßnahmen hätte noch viel umfassender eingesetzt werden müssen. Die Entwicklung ist zwar nicht abgeschlossen, aber unter heutigen Bedingungen ist die Aussiedlung aus Kostengründen in unserem Raum fast undurchführbar geworden, — schade! Über die »Neusiedlung«, das sind Höfe, die für heimatvertriebene Landwirte errichtet wurden, soll in der nächsten Ausgabe dieses Kalenders berichtet werden.

- 1974- Schlusssrich unter das Einnehmereiwesen

- 2007- Vor 100 Jahren: Pfarrer Heinz Wilhelmy in Pirmasens geboren

- 1981- Historische Orgeln im Pirmasener- und Zweibrücker Raum

- 1975- Die 100-Jahr-Feier der Bahnstrecke Annweiler-Pirmasens-Zweibrücken 1875

- 1977- Im Nebel der Vergangenheit

- 1988- 75 Jahre Biebermühlbahn

- 1980- Die Burgruine Steinenschloß

- 1975- Aus der Lebensgeschichte des Schwarzbachs

- 1974- Die Sankt-Cyriakus-Kapelle zu Meisenbach

- 1974- Der Hundsfritz